Tuxpan – Veracruz: imágenes de su historia

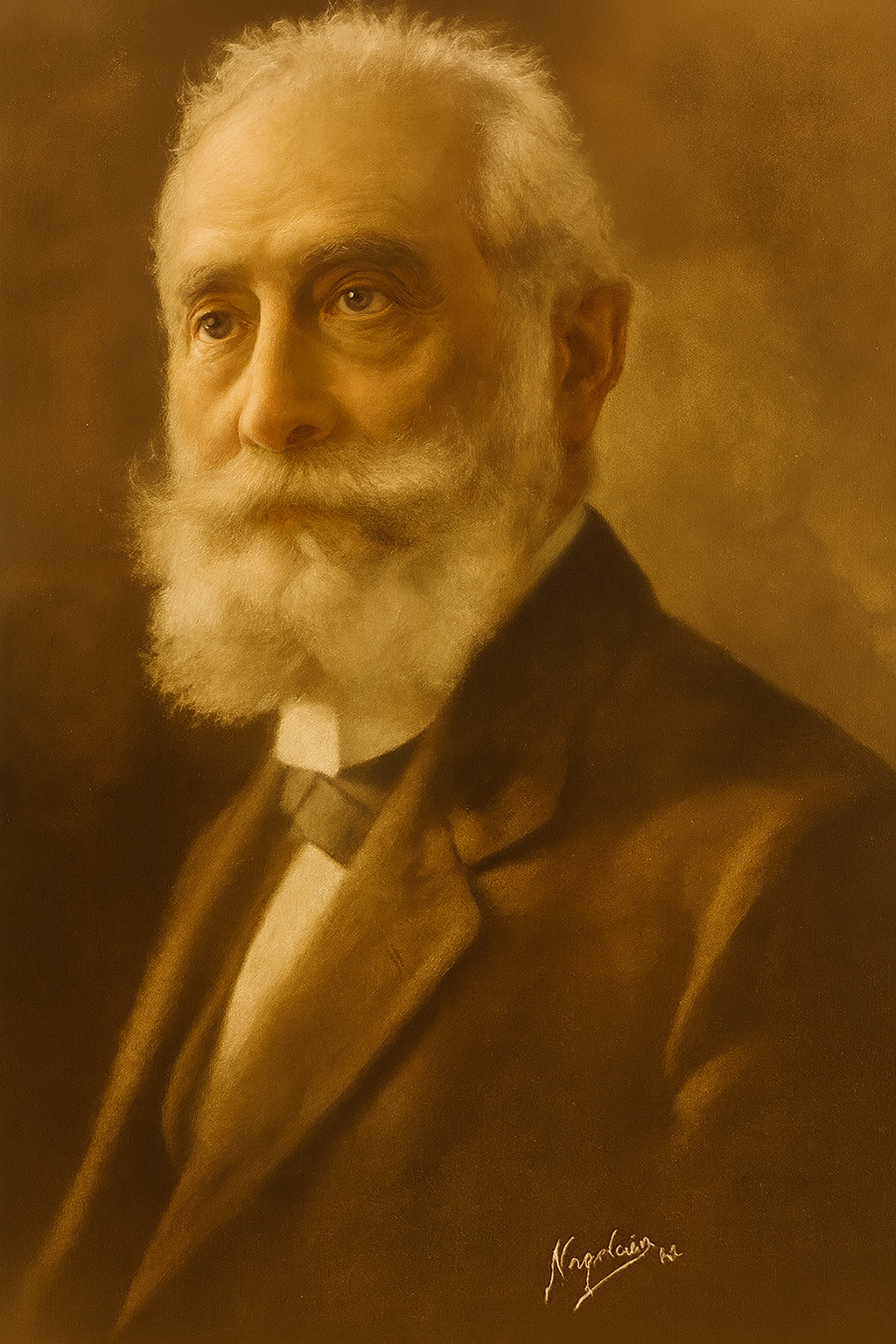

El libro Tuxpan forma parte de la colección Veracruz: imágenes de su historia y representa una de las obras más completas sobre la memoria histórica de la llamada “Puerta de la Huasteca”. Con textos e investigación de Leopoldo Alafita Méndez y Filiberta Gómez Cruz, este volumen recopila la evolución de la ciudad desde sus orígenes prehispánicos hasta el siglo XX.

Un recorrido histórico

A lo largo de sus 178 páginas, el libro aborda los momentos clave de Tuxpan, desde la etapa indígena y colonial hasta la conformación de su vida política independiente y el desarrollo urbano moderno. Entre los capítulos más relevantes se encuentran:

- Los orígenes

- La conquista y la etapa colonial

- El primer siglo de vida política independiente

- El desarrollo urbano de Tuxpan

- El puerto y su tradición comercial

- La vida económica, social y política en el siglo XX

Un puerto con historia

En la presentación, escrita por Dante Delgado Rannauro, entonces Gobernador de Veracruz, se resalta la importancia de Tuxpan como punto estratégico de la economía nacional: exportador de productos tropicales, pieles, ganado y petróleo de la legendaria Faja de Oro. La obra describe cómo su ubicación geográfica impulsó el comercio y convirtió a la ciudad en un espacio clave para la política y la cultura de la Huasteca Veracruzana.

Una joya documental

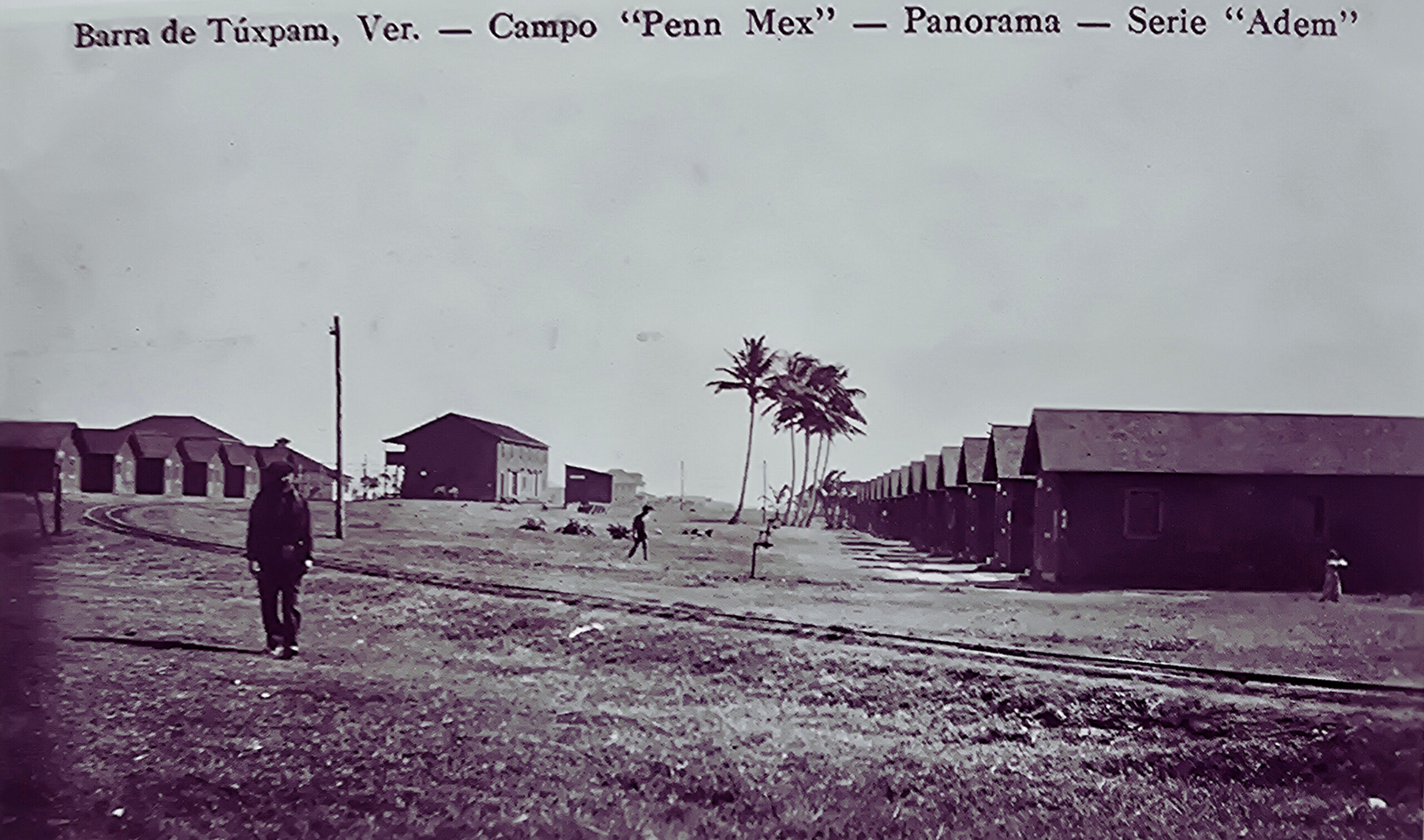

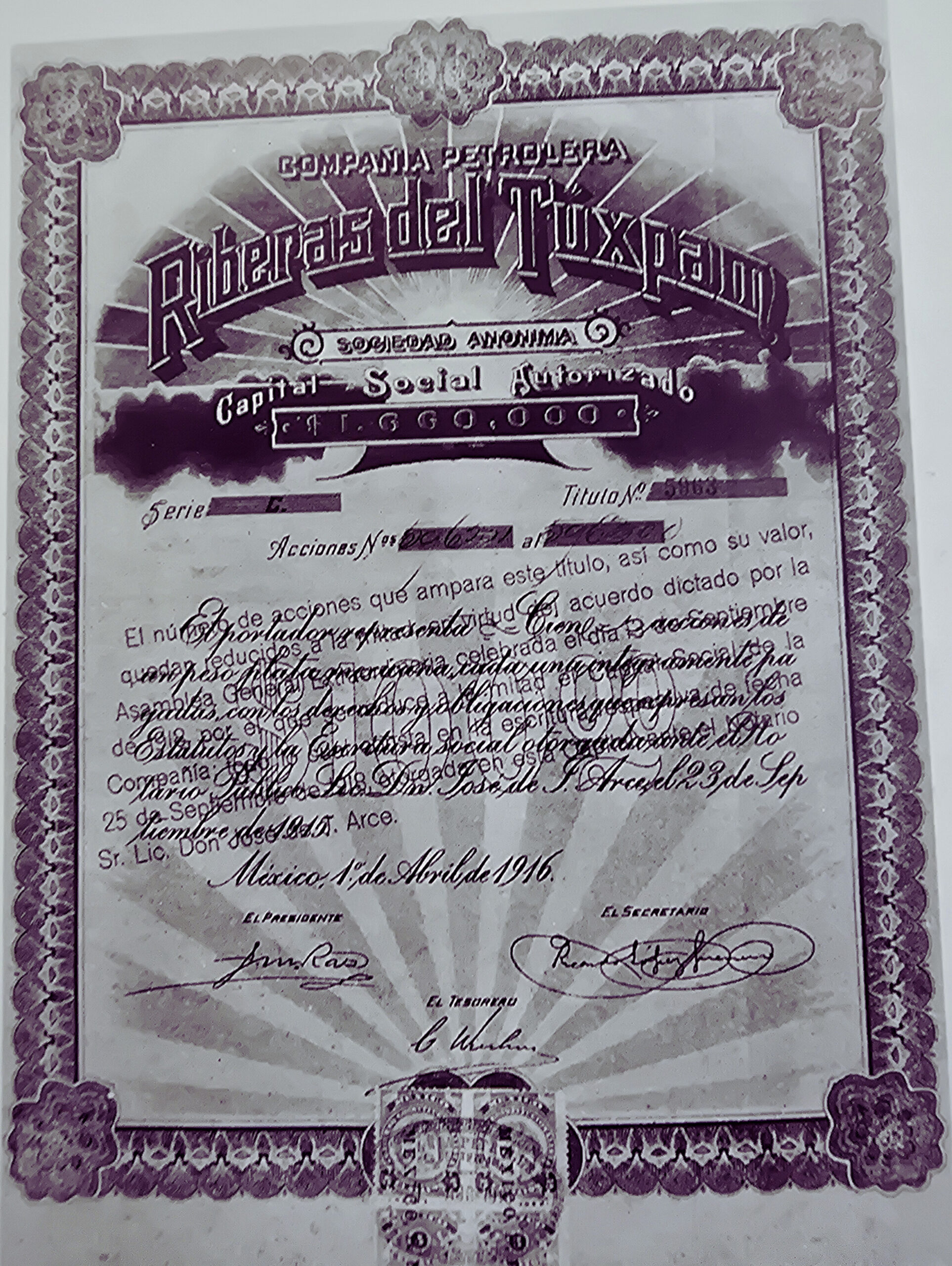

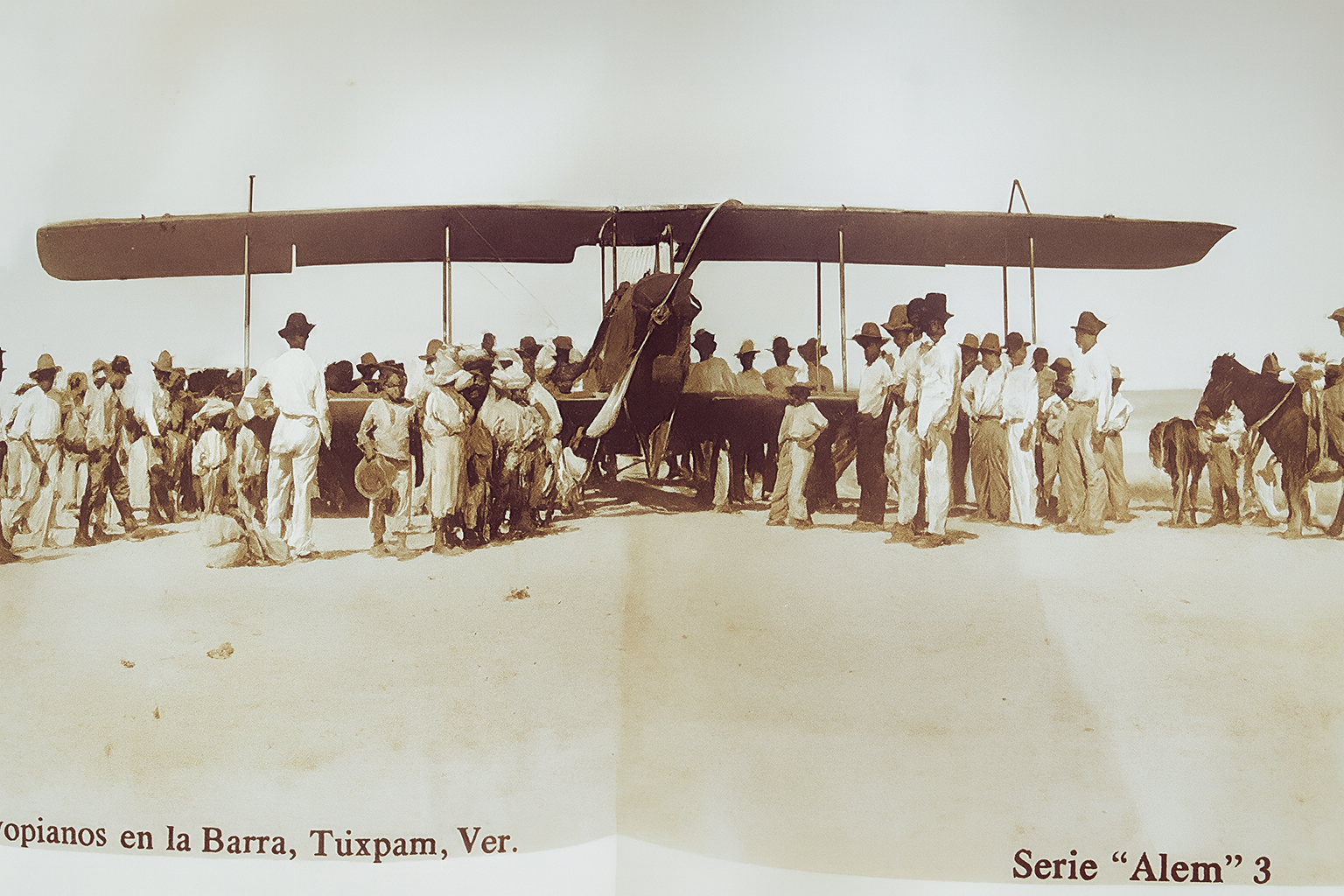

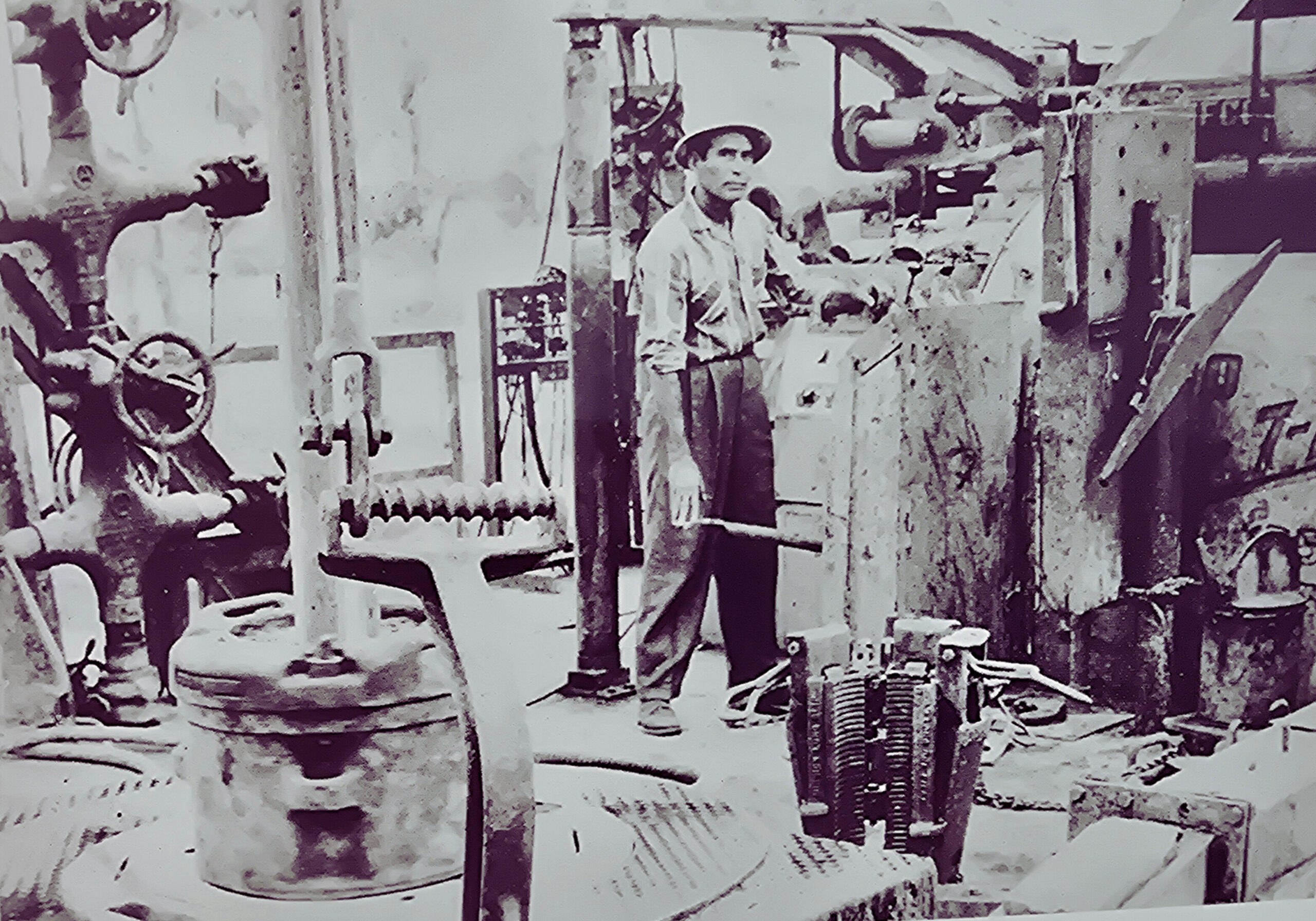

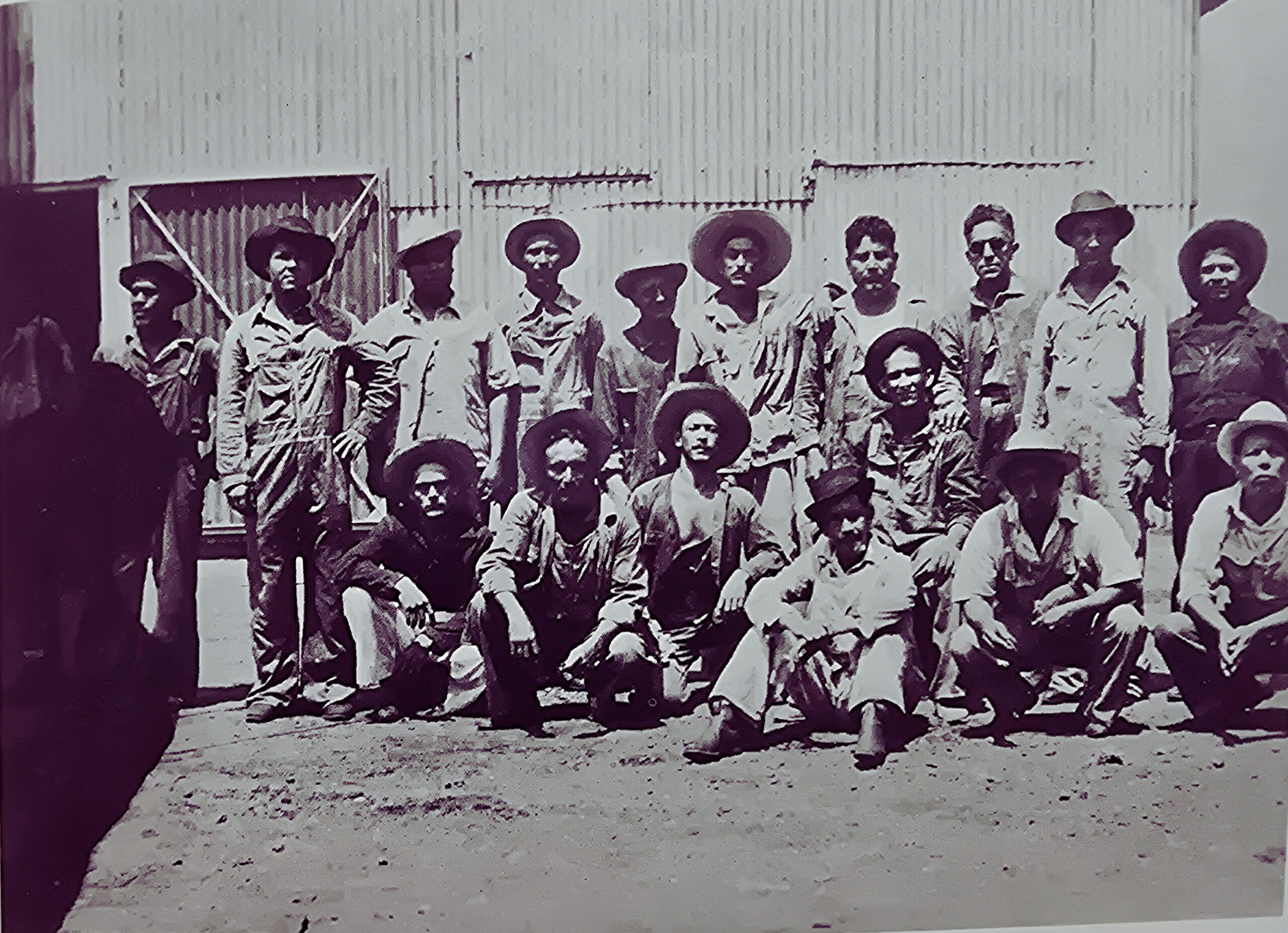

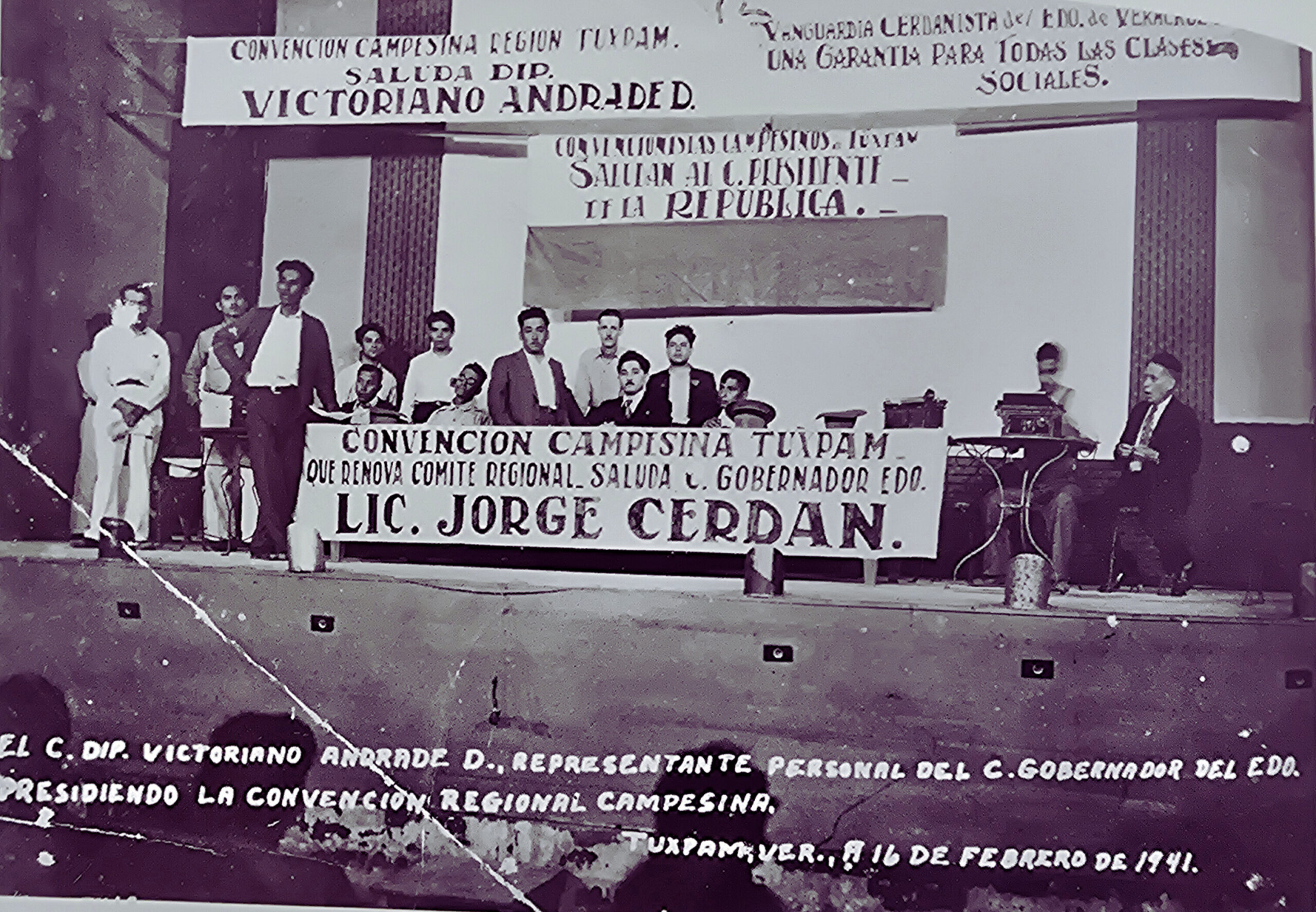

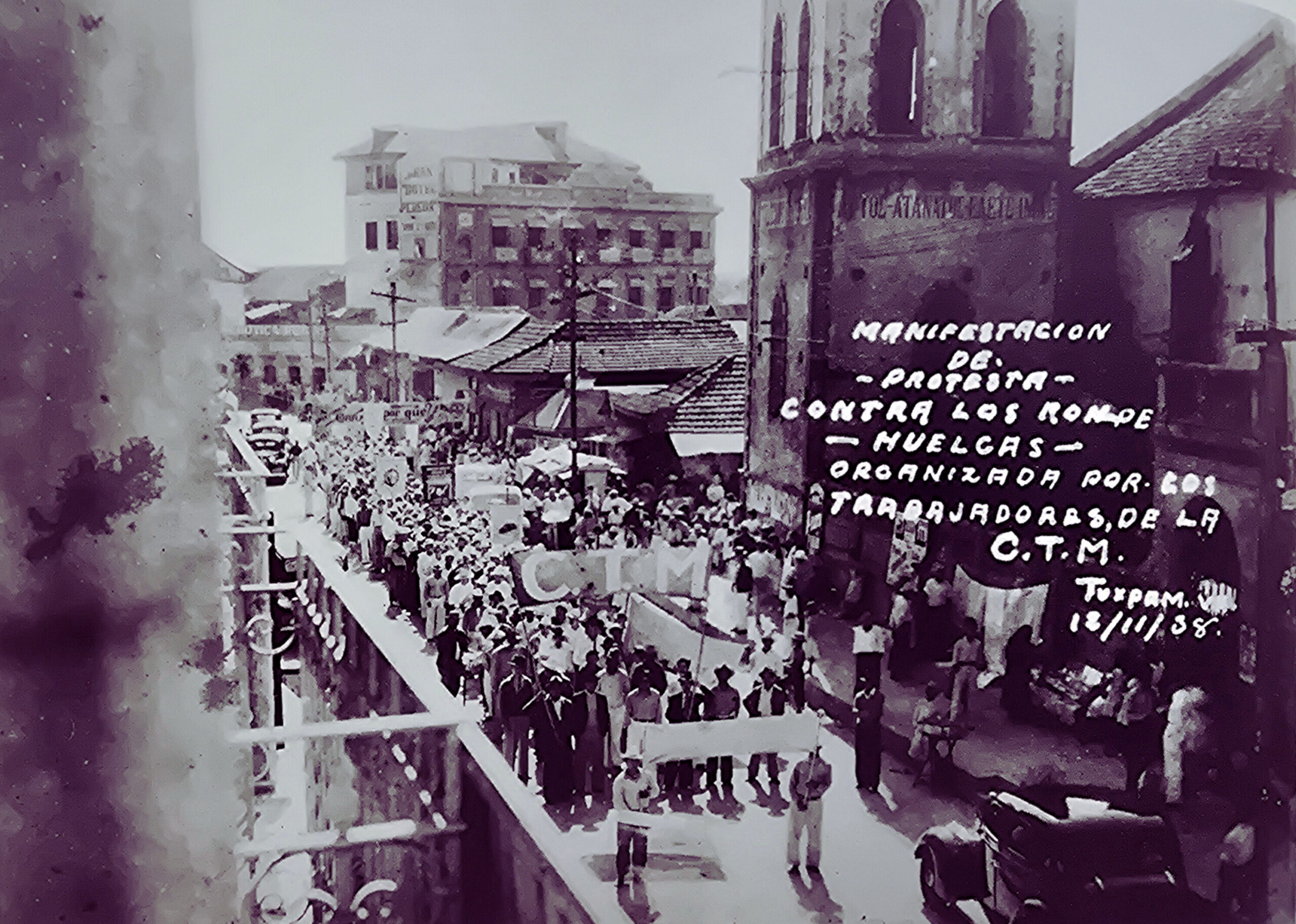

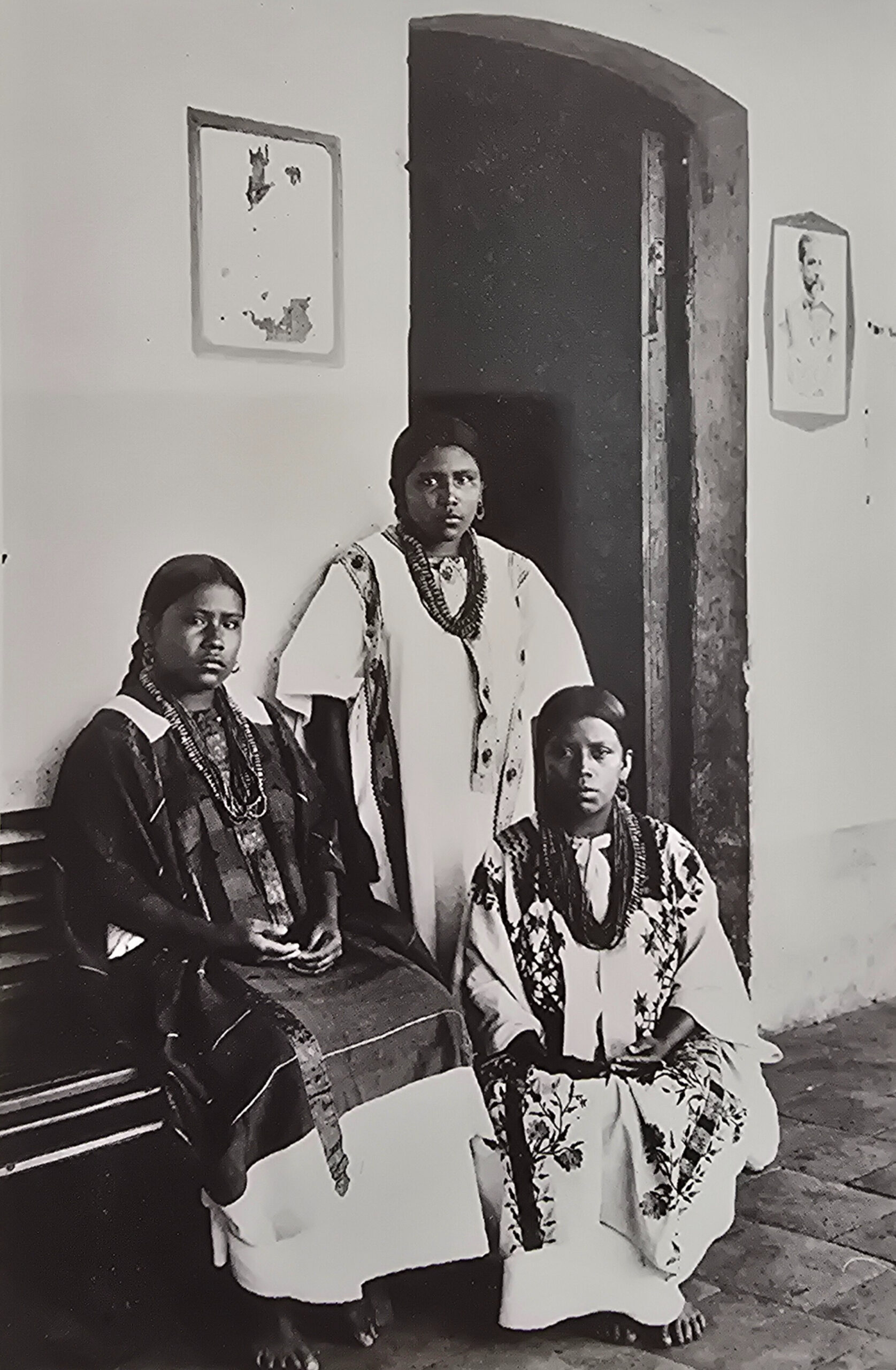

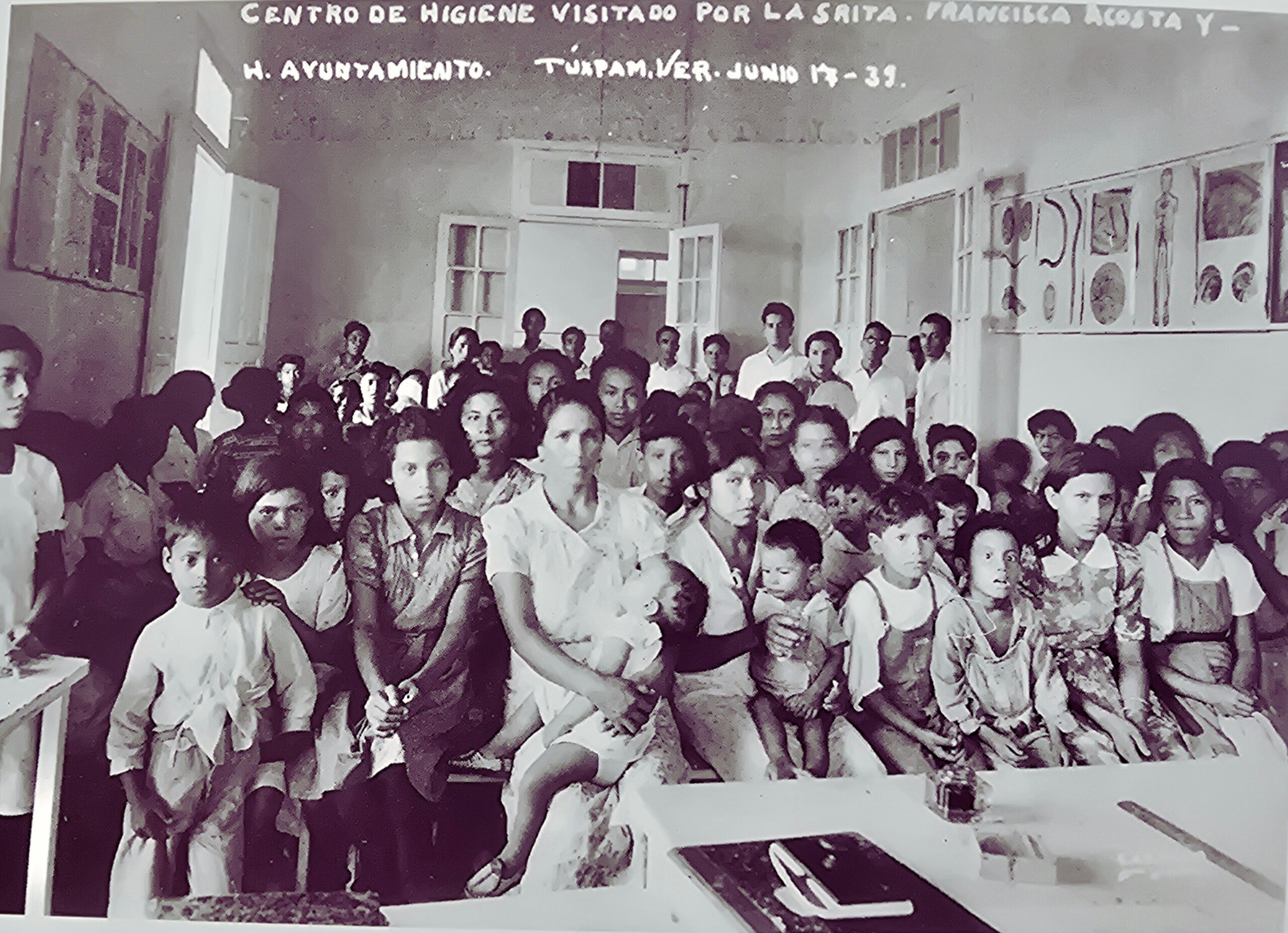

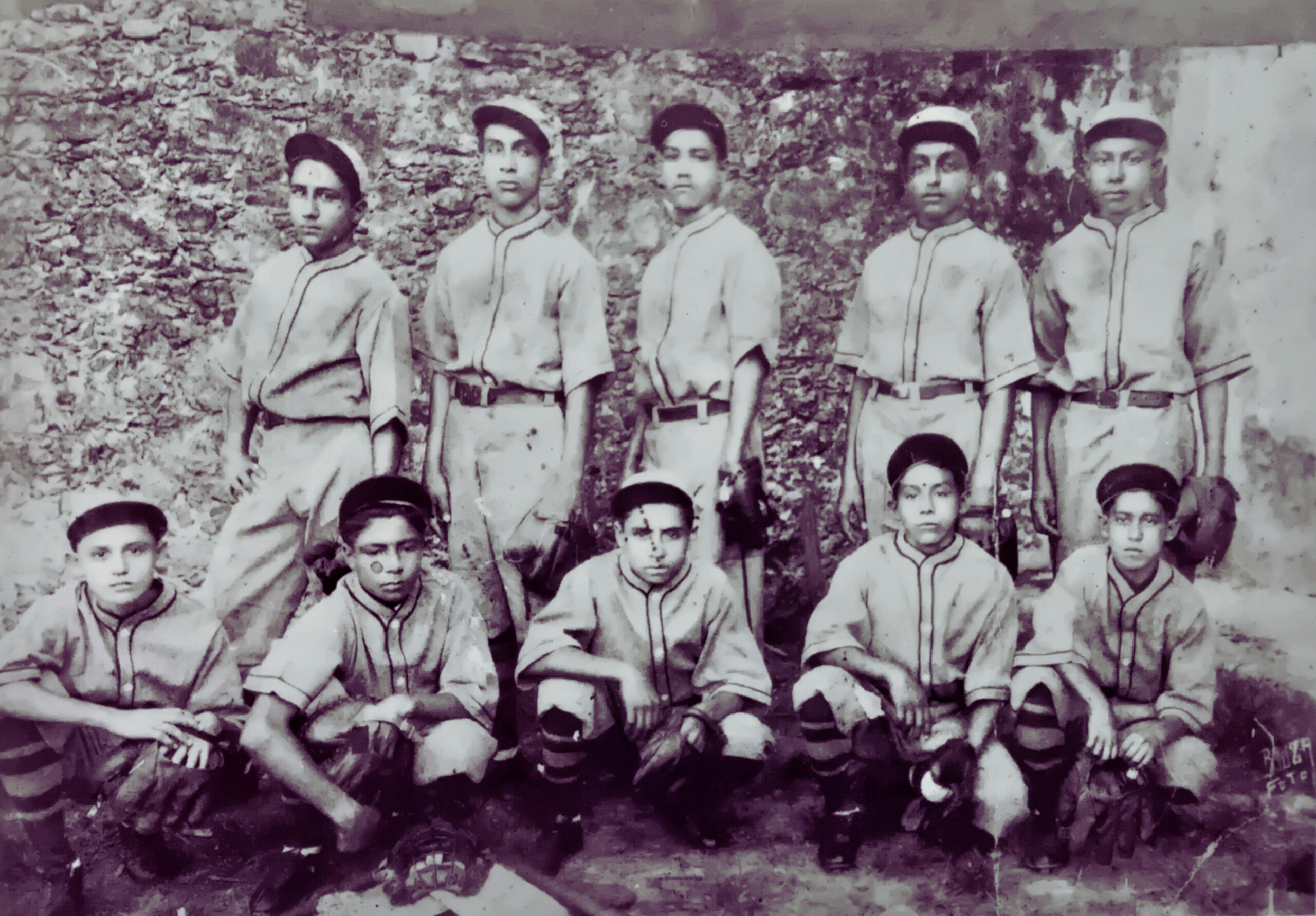

Uno de los grandes aciertos de esta publicación es su material gráfico, que incluye fotografías históricas provenientes del Archivo General del Estado de Veracruz. Estas imágenes acompañan los textos y permiten apreciar la transformación de la ciudad a lo largo de los siglos.

Un libro difícil de conseguir

“Tuxpan – Veracruz: imágenes de su historia” es una obra que valdría la pena tener en formato digital. Existen muy pocos ejemplares y no está disponible para la venta, lo que la convierte en un documento histórico de gran valor tanto para investigadores como para la población interesada en conocer el pasado de la región.

Presentación

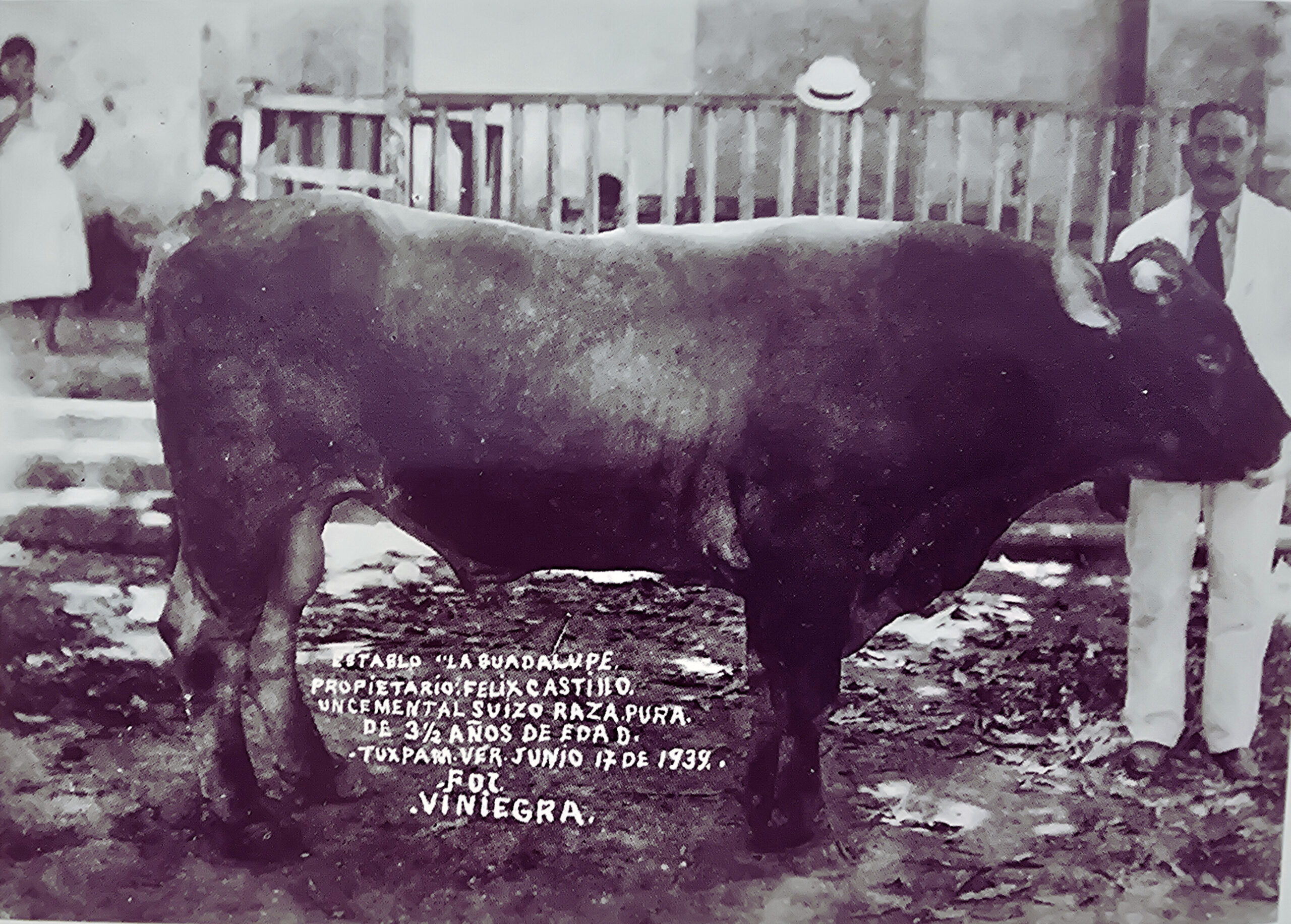

Ubicada en la margen derecha del río que le da nombre, muy cerca de la desembocadura en el Golfo de México, la ciudad de Tuxpan ha merecido legítimamente la denominación de puerto de la Huasteca. Ha sido punto de salida de diversos productos tropicales, de las pieles de res obtenidas de los hatos de ganado crecidos en los pastizales de la región, y del petróleo extraído de la legendaria Faja de Oro.

El puerto de Tuxpan tiene una larga tradición comercial y es una de las vías de entrada a nuestro país, favoritas de los comerciantes e industriales extranjeros. Ante las expectativas económicas de los próximos años, tendrá un papel cada vez más relevante.

Su privilegiada posición geográfica propició que llegaran a establecerse negociantes para probar fortuna en sus tranquilas tierras llenas de tradiciones indígenas y mestizas. Ha sido tierra de grandes hombres y cantera de políticos cuya fama ha trascendido la geografía y el tiempo.

El quinto tomo de esta colección rescata y bosqueja la historia de esta bella ciudad para que propios y extraños sean motivados a conocerla y a fortalecer un sano sentido de identidad nacional y regional.

Dante Delgado Rannauro

Gobernador del Estado de Veracruz-Llave

Introducción

Dentro de la ruta comercial del Golfo de México, Tuxpan ha sido a lo largo del tiempo la puerta natural de la Huasteca Veracruzana

A lo largo de su historia, Tuxpan se ha desarrollado como una población vinculada a los movimientos mercantiles de corto y largo alcance. Su posición privilegiada como punto de concentración de productos locales y como centro abastecedor de efectos nacionales y extranjeros para una amplia zona geográfica, hicieron posible la consolidación de su propio mercado y la ampliación de las comunicaciones comerciales. Las vías fluviales, marítimas y terrestres, subsidiarias de los puertos de Tampico y Veracruz, fueron definiendo con fuerza el carácter porteño de sus habitantes, a la vez que crearon y fortalecieron los intereses oligárquicos que determinaron por décadas los procesos de crecimiento y transformación de la ciudad y del puerto.

Su importancia como puerto del Golfo fue tan duradera, que en ocasiones rivalizó con Tampico y Veracruz, y solo hasta hace medio siglo la carretera vino a disputarle el monopolio del comercio regional, de manera similar a lo que sucedió en Tlacotalpan con la introducción del ferrocarril al finalizar la centuria pasada. Los efectos de la construcción de esa carretera, sin embargo, no se manifestaron en la disminución del movimiento marítimo, el cual, por el contrario, se amplió y diversificó, sino en los términos de las relaciones comerciales entre Tuxpan y las poblaciones del interior, que vieron disminuida su subordinación al puerto. Con todo, el trazo de las vías de asfalto creó nuevas posibilidades para los tuxpeños, que transformaron su histórico papel de exportadores para convertirse también en importadores nacionales.

Desde la etapa colonial, Tuxpan –junto con Pánuco y Tampico– fue el corazón del comercio de la huasteca veracruzana, y la vía de acceso al altiplano cuando los otros puertos del Golfo se vieron impedidos por guerras e invasiones, de realizar su tradicional tráfico mercantil.

A pesar de ello, en el pasado la economía de la región únicamente desarrolló pequeñas industrias destinadas, apenas, al mercado local, ya que no contó con capitales interesados en impulsar los grandes centros textiles o azucareros, que empezaban a tener fortuna en otras zonas del estado. Por otra parte, la posición de este puerto, ligado al comercio exterior, pero también con una población inserta en el sistema de comunicaciones que unía a la región con la ciudad de México, se mantuvo invariable.

La balanza comercial de Tuxpan, a lo largo de su historia, estuvo basada en la comercialización de diversos productos que tuvieron un auge temporal y cuya decadencia se explica por su agotamiento o porque fueron desplazados debido, en buena parte, a la aparición de la competencia en otras zonas, o a las fluctuaciones de los mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, más duraderas, y probablemente más estables, se revelaron otras actividades productivas, como la ganadería y la agricultura de la región, porque si bien el comercio destacó como agente de acumulación de capitales y de cambio, estas, mediante su permanencia y estabilidad, constituyeron el cimiento sobre el que se construyeron los sucesivos procesos sociales.

El presente trabajo recupera, a grandes rasgos, distintos capítulos de la historia de Tuxpan. La investigación tuvo como centro de análisis el puerto y las relaciones económicas que en sus diferentes momentos se han establecido y han dado lugar a la peculiar población con sus variados sujetos sociales.

Esa red compleja de relaciones económico-sociales que se estableció en la región tuxpeña, a la que hay que agregar otros aspectos de carácter político y cultural, constituye el tema de este volumen. Para llevar a cabo el estudio, se consultaron dos obras básicas: el libro del doctor Zózimo Pérez Castañeda y de Ángel Saqui del Ángel, Monografía de la ciudad de Tuxpan, y las Noticias estadísticas del departamento de Tuxpan, de Eduardo Fagés, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, autores a quienes Tuxpan debe en los estudios históricos sobre la localidad y el región. Desafortunadamente el archivo municipal no está en condiciones de ser consultado, debido a que ha sido dañado por las inundaciones provocadas por las crecientes y los desbordamientos del río Tuxpan. Esto hizo que la revisión de fuentes complementarias, como las memorias de los gobernadores desde que el partido de Tuxpan se incorporó al estado de Veracruz, fuera de una importancia invaluable.

El complejo mundo de información del Registro Público de la Propiedad fue trabajado sólo en parte, pero lo consultado nos permitió el seguimiento de algunos propietarios o familias, cuya participación en el desarrollo histórico del puerto ha sido trascendente. Lo anterior se complementó con los datos que ofrece la Comisión Agraria Mixta, sobre todo en lo que se refiere al apartado de la reforma agraria. Por último, se realizó un extenso trabajo de recopilación de testimonios orales que resultan fundamentales en la reconstrucción de las últimas décadas de la historia tuxpeña.

Los Origenes

Pié de foto: Fragmento del Códice Tuxpan, único de la cultura huasteca que aún se conserva, elaborado en 1499, a causa de un conflicto por las tierras de Castillo de Teayo

La ciudad de Tuxpan (Tochpan: “lugar de conejos”) fue fundada sobre la ribera izquierda del río que le da su nombre, a 11 kilómetros de su desembocadura. Se ubica Tuxpan en el extremo norte de la entidad veracruzana, sobre el Golfo de México, a una distancia de 300 kilómetros de la capital de la República. Sus coordenadas geográficas son: 20° 58’ 15” de latitud norte, y 97° 20’ 00” de longitud oeste. Su antecedente más remoto es el poblado prehispánico de Tabuco, levantado en la margen derecha, muy próximo al mar. Sus habitantes formaron parte de la cultura huasteca.

El arqueólogo Gordon Ekholm, en sus calas estratigráficas, encontró en Tabuco indicios de las épocas huasteca I (años 2000-700 a.C.) y II (700 a.C.-300 d.C.), lo que nos pone al tanto de la antigüedad del asentamiento humano. En nuestros días, se acepta que en la época arcaica los mayas y los huastecos formaron un tronco común; a estos últimos se les llamó mayas del norte, los que se separaron de los mayas del sur probablemente en la época del preclásico, al iniciarse el horizonte olmeca o muy poco tiempo después.

Pié de foto: Ruinas Árbol Grande

La cultura huasteca tuvo su desarrollo en el horizonte clásico. Su influencia se extendió por los actuales estados de San Luis Potosí, sur de Nuevo León, Zacatecas, oriente de Jalisco, Aguascalientes y la costa norte del Golfo de México. Después de alcanzar estas fronteras, sobrevivieron al período de la pérdida de territorio a causa de las guerras contra los chichimecas, bajo cuyo dominio quedaron alrededor del año 800 d.C.

Algunos huastequistas ubican en el extremo norte de la Huasteca a Tamoanchan, lugar legendario donde se cree que fue legado el cultivo del maíz a los huastecos. De esta cultura arcaica de la etapa preclásica surgieron diversos grupos que, en peregrinación, poblaron el territorio. Según la leyenda de los soles, narrada en el Códice Chimalpopoca, fue Quetzalcoátl quien llevó el maíz a Tamoanchan, cuya etimología significa “lugar del ave y la serpiente”; esta tradición, que se dice fue incorporada por los aztecas a la explicación religiosa de su génesis, es probable que se finque en la cultura huasteca, ya que sus integrantes se llamaban a sí mismos “los serpientes”.

Cuenta fray Bernardino de Sahagún que los huastecos aseguraban que su pueblo era originario de Tamoanchan, donde, en una celebración, el jefe Cuéxtecatl, víctima de la embriaguez, se desnudó, ofendiendo con ello a los presentes; avergonzado, abandonó el lugar en compañía de sus vasallos y fue a fundar el Huastecapán, y por eso fueron llamados desde entonces los cuexteca. Otros autores consideran a Tamoanchan como un lugar mítico. Lo cierto es que esta cultura es de las primigenias en el territorio nacional.

Pié de foto: Tierra del monte de Malpica. En esta área se dejó sentir la influencia de la cultura huasteca entre los siglos XIII y XV

Sus vestigios arquitectónicos más importantes, asentados en Veracruz, son Castillo de Teayo, Cacahuatengo, Tzicoac y el centro ceremonial de la Isla del Idolo. Otros sitios del municipio de Tuxpan en donde también se han localizado restos de cultura huasteca, son Huilocintla, Tumilco, La Mata, Tanhuijo, Tihuatlán, Juana Moza y Tabuco.

Las excavaciones de Tabuco mostraron edificios con plantas cuadradas y rectangulares, con esquinas redondas, que parecen haber sido habitados desde el preclásico medio hasta el postclásico. En Cacahuatengo se encuentran las ruinas de una ciudad fortificada, probablemente construida alrededor del año 1300 d.C., que contaba con calzadas, aljibes, pozos y adoratorios circulares bajos, así como con algunas pirámides. En la Mesa de Metlaltouyca se encuentra otra ciudad rodeada con muros de dos a tres metros de altura, construida sobre mesetas, además de varias edificaciones de piedra y un juego de pelota.

Si bien los huastecos no sobresalieron por la grandiosidad de sus construcciones, como los totonacas del Tajín, fueron en cambio excelentes talladores de la concha, el hueso y la piedra. Ejemplo de ello son “el adolescente” de Tamuín, que ha sido interpretado por algunos investigadores como representación de Quetzalcóatl. Está profusamente cubierto de signos del maíz y de cabecillas estilizadas que lo simbolizan. Otro ejemplo es la piedra de Tuxpan que, para algunos arqueólogos, simboliza la génesis y para otros la diosa de la tierra o de la fecundidad.

Su cerámica se caracteriza por los motivos negros sobre fondo natural de barro; las vasijas son fitomorfas, antropomorfas y zoomorfas. Sus deidades eran la tierra, la luna, el agua, el océano, así como la embriaguez; su gran dios tenía cierto parecido con el Mam de los mayas.

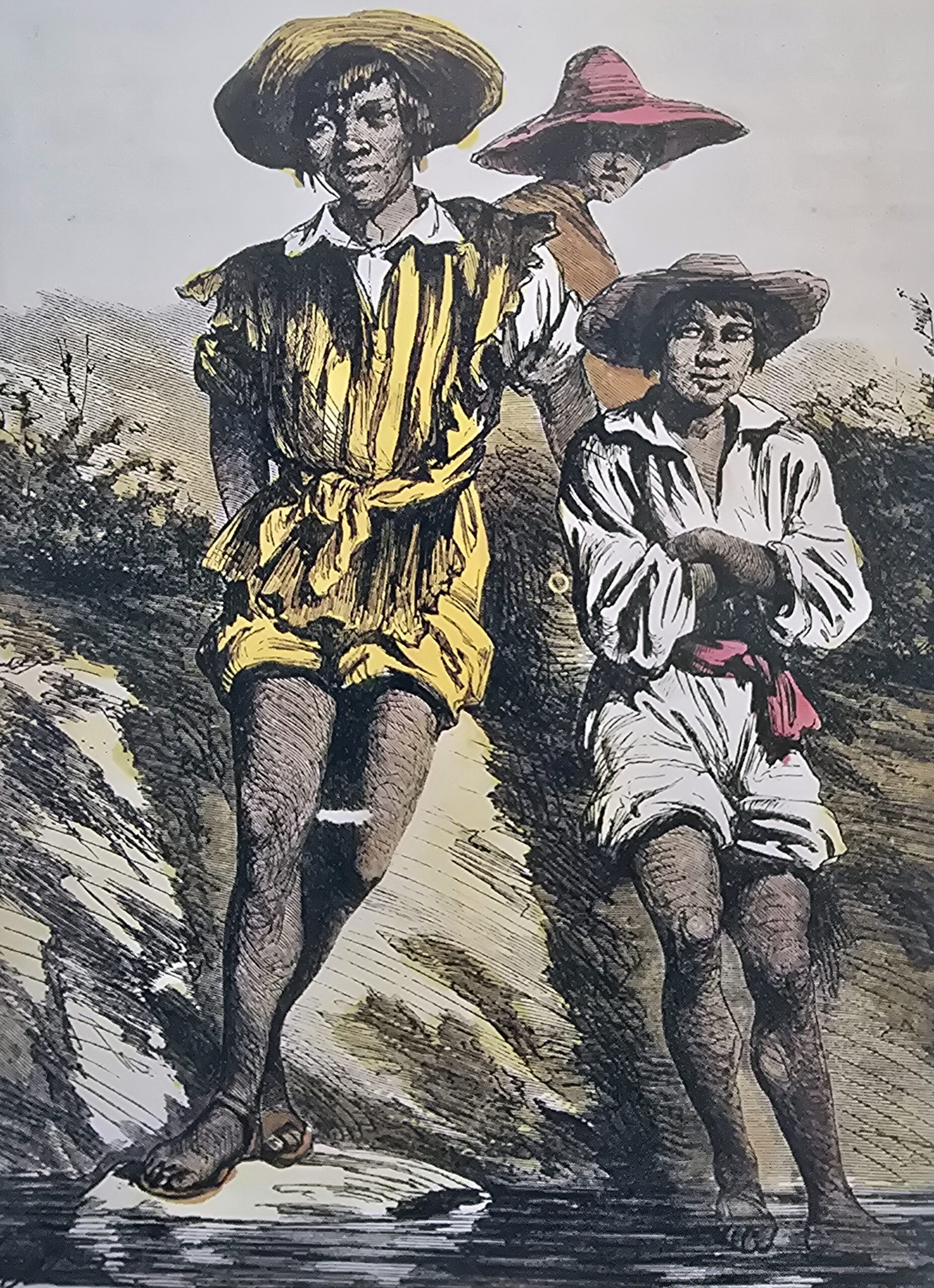

Sus habitantes se dedicaban principalmente a la agricultura de tumba y roza, a la recolección de plantas, frutas, cera y miel, y al cultivo de algodón, que procesaban para confeccionar su vestimenta. Otras actividades importantes fueron la caza y la pesca.

Los huastecos conocieron una etapa de crecimiento, paralela no obstante a las frecuentes guerras con sus vecinos: al norte los tlaxcaltecas y los chichimecas, a los que pagaron tributo; al sur los totonacas, con quienes establecieron una alianza para mantener estables sus fronteras y así evitar la dominación o las invasiones de estos enemigos.

Con los chichimecas se aliaron mediante la unión de Xólotl con Tomiyauh, la reina de Tamiahua. Sin embargo, una vez ocurrida la destrucción de Tula hacia el año 1168, los chichimecas abandonaron el altiplano y dominaron el territorio de Cuextecatlichocayan. La conquista chichimeca destruyó muchos pueblos y llevó a la redistribución de los grupos vencidos, a los que se les permitió permanecer en Tuzapan, Tochpan, Tzicoac y Xicotepec.

Por este tiempo, es muy probable que los aztecas estuvieran interesados en conquistar estos territorios, atraídos por la abundancia del algodón, de aves de vistosos plumajes, de árboles de cacao, plantíos de maíz y otros productos. Conocían estas riquezas por vía de los relatos de sus mercaderes, quienes transitaban por toda la región. En algunas provincias se acostumbraba la celebración de tianguis, en donde comerciaban sus cosechas con los señoríos, o bien con los comerciantes de otros pueblos y entre ellos, con los aztecas.

Largo fue el período de conquista y dominación mexica en territorio huasteca. Durante el reinado de Moctezuma Ilhuicamina, en el año de 1453, se suscitó un incidente en un tianguis celebrado en Tuxpan, en el que, supuestamente, algunos mercaderes aztecas fueron asesinados; con este pretexto se inició la conquista. Más tarde, Axayácatl se posesionó de casi la totalidad de los territorios de los señoríos huastecos, como resultado de la guerra descrita en la estela de Castillo de Teayo, allá por los años 1470-1481.

Los huastecos fueron vencidos in situ y perdieron las fortalezas, que habían sido construidas sobre mesas de Zicoac, Metlaltouyca, Temapache y Tuzapan, y fueron llevados en calidad de esclavos a la gran Tenochtitlán. Es narrado en la Crónica de Tezozómoc que mujeres y niños los siguieron y que, por esta causa, también niños y mujeres fueron convertidos en esclavos; además debían pagar un tributo anual, que consistía en productos como mantas de colores, huipiles, aves, semillas, jícaras labradas, camarón, pescados y otros artículos y alimentos.

Los aztecas dominaron el Huastecapán, que se conjuntó en lo denominado Tzicoac. Durante el reinado de Ahuízotl (1486-1501) se dieron más conflictos; dominaron Tuxpan, Tamapachoco y Mollanoco, que consiguieron mediante alianzas con los acolhuas y los tepexanos. Así, se ampliaron los productos de la región que llegaban a la metrópoli mexica, tanto en el Códice Mendocino como en el Libro de los Tributos, se indica que Tochpan o Tuzapan aportaba, anualmente, 3 mil 200 mantas, 400 mantas listadas y fajas anchas negras, 800 cenzontles, mil 600 enaguas, mil 200 fardos de lienzos de algodón, 40 mil plumas, 40 mil chiles y 20 esclavos. De los 48 pueblos tributarios, sólo cuatro eran huastecos y éstos nunca aceptaron como algo permanente la dominación, de hecho se mantuvieron en estado de guerra durante largos períodos, de la misma manera que las otras culturas existentes en la región y que se encontraban en su etapa de expansión. Por estas y otras causas, las fronteras territoriales de estos grupos fueron inestables hasta que llegó la dominación azteca debido a su mayor desarrollo y poderío militar. Tal era la situación de los pueblos huastecos a la llegada de los conquistadores españoles.

La Conquista y la etapa colonial

En 1518 Juan de Grijalva descubrió la Huasteca. Encontró los ríos Cazones y Tuxpan, llegó al Tanhuiijo, que los españoles llamaron Canoas (hoy Tamesí), en donde tuvieron un enfrentamiento con los nativos. La primera descripción de Tuxpan fue proporcionada por Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, en la que narra que “llegaron navegando frente a las sierras de Tuspa […] porque se nombra el pueblo junto a donde aquellas están; e caminando más adelante vimos muchas [poblaciones] y estarían la tierra adentro dos o tres leguas, y estos es ya en la Provincia de Pánuco”.

Hernán Cortés conquistó estas tierras en 1522. Lo acompañaron 120 hombres a caballo, 300 peones, alguna artillería y 40 mil guerreros indios, hecho que el propio Cortés describió en su cuarta carta de relación. El ejército huasteco era de 60 mil guerreros; en este conflicto perecieron 15 mil hombres, tan sólo en la primera batalla, que tuvo lugar en Meztitlán. Allí mismo perdieron la vida 5 mil acolhuas y resultaron heridos 50 españoles. Triunfante, el conquistador se dirigió a Tampamolón, Tancuayalab, Tamuín y Pánuco; se aposentó en Chila, desde donde envió una comitiva de paz, integrada por 10 caciques huastecos prisioneros, así como por doña Marina y Jerónimo de Aguilar, seguramente en calidad de intérpretes. Sus ofrecimientos fueron rechazados. De Chila, Cortés partió con rumbo a Tampico y en el trayecto participó en dos batallas más; atacó Tampico desde tres frentes y derrotó a los huastecos, quienes entonces se le acercaron para ofrecerle la paz ante lo sangriento de las batallas y lo meritorio de sus huestes. Cortés fundó entonces la Villa de Santiesteban del Puerto (hoy Pánuco), nombró alcaldes y regidores y se quedaron a morar en ella 120 españoles, a los cuales se les dieron estos pueblos en calidad de encomiendas. El conquistador emprendió el regreso a México por la ruta de Tuxpan.

En la época colonial, el territorio que hoy ocupa Tuxpan y su región circundante pertenecían a la provincia de Pánuco. La llegada y el asentamiento de los españoles inició una etapa de cambios que trajo consigo el reordenamiento de la Huasteca en todos los órdenes; su presencia fue devastadora porque trastocó la organización social, económica y política de la región. La violencia de conquistadores como Nuño de Guzmán y las arbitrariedades contenidas en el régimen colonial provocaron el persistente despoblamiento por parte de los antiguos habitantes, quienes paulatinamente fueron abandonando sus pueblos para, al norte, habitar y enriquecer los nuevos dueños de la tierra. El abandono de los poblados de la zona costera fue una de las primeras consecuencias de la dominación blanca, reforzada por la violenta represión de los posteriores brotes de resistencia armada.

De 1526 a 1533 Nuño de Guzmán se desempeñó como gobernador de la provincia de Pánuco. Durante su mandato vendió como esclavos a cerca de diez mil indígenas que fueron confinados a las islas del Caribe. Esta y otras tropelías cometidas por Guzmán fueron denunciadas al rey en 1528. Los desmanes eran tantos y tan variados, que hubo un acuerdo del propio Cabildo de la provincia de Pánuco en contra de su gobernador; además, los ediles estaban preocupados por la renuencia que mostraban los indios a continuar las siembras y porque, inclusive, se negaban a engendrar. Un año más tarde, fray Juan de Zumárraga también señaló lo campante de naturales, a cargo de Nuño de Guzmán. En una de sus cartas al rey detalló la cantidad de esclavos arrancados de esas tierras y los navíos en que eran transportados a su fatal destino. Zumárraga aseguraba, además, que los indios más ancianos habían decidido y ordenado el abandono de las poblaciones para refugiarse en las zonas montañosas, al tiempo que recomendaban que ningún hombre tuviera relación con su mujer para “no hacer generación que a los suyos hicieran esclavos y se los [llevaran] fuera de su naturaleza”. Las represalias por parte de Guzmán fueron inmediatas. Persiguió a los vecinos españoles que se habían atrevido a hacer denuncias y expropió sus bienes y propiedades. El resultado final de estos acontecimientos fue la Real Cédula de 1532, en la que se ordenó a la Audiencia de Nueva España que no hubiese más esclavos en esta provincia. Un año después Nuño de Guzmán fue destituido.

Al ser erigido el virreinato de la Nueva España en el año de 1535, la provincia se convirtió en la alcaldía mayor de Pánuco y Tampico, pero los encomenderos peninsulares y criollos, transformados ahora en auténticos y salvajes colonizadores, continuaron provocando despoblamiento y rebeldía armada. Por ejemplo, en la zona de Tuxpan, Tacatecle —un indio gobernador del pueblo de Tomilco— trató de organizar la resistencia de sus gobernados frente a las disposiciones españolas, ante lo cual el virrey, en 1542, prohibió que entrara a los pueblos de Tamiahua y Tamaox, con el propósito de impedir su influencia sobre la población.

Hubo muchos otros motivos de descontento entre los indígenas. Uno de los más significativos fue el relativo a la tributación, que ya para este tiempo debía cubrir a los españoles. El tributo que antes pagaban a aztecas y tlaxcaltecas fue incrementado por los nuevos conquistadores, quienes además los obligaron a modificarlo en cantidad y variedad: cambiaron las proporciones de las mantas de algodón y se eliminaron algunos de los productos que anteriormente estaban obligados a pagar. Asimismo, los caciques indígenas se habían convertido en recaudadores, hecho con el que también se aumentaban las sumas de las que se cobraban intereses.

Un claro ejemplo de despoblamiento indígena, por las causas ya expuestas, lo constituyó Tabuco, el antecedente prehispánico de Tuxpan. Tabuco era un poblado de considerable magnitud, como lo muestran las ruinas arqueológicas y la información plasmada en los códices, en donde además se detalla el monto del tributo rendido a los aztecas.

Fue también la institución de la encomienda, aunada a las otras circunstancias derivadas de la conquista hispana, lo que en conjunto motivó el despoblamiento de Tabuco. En 1550, sólo quedaban en los 15 tributarios mexicanos y huastecos, y formaba parte de Tuxpan, una de las encomiendas de Cristóbal de Tapia.

Los conquistadores fueron premiados con las encomiendas, que consistían en la posesión de cierta cantidad de tierras y de pobladores, con el único compromiso de evangelizarlos. Algunas de esas asignaciones se prorrogaban hasta la tercera o cuarta generación, aunque ya hacia finales del siglo XVIII casi todas las propiedades se habían reincorporado a la hacienda real.

Algunas de las principales concesiones de tierra de lo que actualmente es la región de Tuxpan fueron, aparte de la ya mencionada de Tuxpan, la del conquistador Andrés de Tapia que abarcaba 11 estancias para ganado mayor y comprendía mil 23 familias cuyas casas se hallaban diseminadas en grandes sabanas cruzadas por el río del mismo nombre; tenía de largo 13 leguas y 9 de ancho, y colindaba con Quezalcoaque, Achichintli, Tepatengo, Tomatico, Chila, Huauchinango, Xixotepeque y Metateyuca. Otra del mismo conquistador fue Tuspa o Tomilco. Ese mismo año de 1550, los habitantes de Tuspa se trasladaron al poblado de Tomilco, para integrar la encomienda de Tapia que incluía 11 estancias: Tihuatlán, Tlacosuchitlán, Uila, Achitlán, Mocatla, Xolocingo, Mistontla, Acececa, Coyola y Tomilco. En conjunto albergaban a 222 familias.

La encomienda de Tamiahua distaba del pueblo de Tabuco 12 leguas, y estaba a cargo de Joan de Villagómez. Eran llanuras que llegaban hasta el confín de Pánuco. Tenía abundancia de pesquerías y vivían en ella 30 familias.

En 1542 surgió otra forma de tenencia: la merced de tierra, que, a diferencia de la encomienda, era un título de posesión perpetua. Su destino fue la producción de ganado mayor y su principal requisito era el aprovechamiento pecuario en el término de un año.

En la zona de Tuxpan, muchas fueron las mercedes otorgadas en el transcurso del siglo XVI. Las demarcaciones de Tabuco se asignaron a Rodrigo Gómez, Antonio de Carvajal, Juan Tapia, Vicente Palmero y Agustín de Aguilar, entre otros. Dentro de Tamiahua y sus alrededores, se concedieron mercedes a Jerónimo de Luna, Alfonso Galeote, Pedro de Espinoza, Rodrigo Dávila, Juan Gallego, Diego y Antón Sánchez, Juan de Mesa y Juan de Ugarte. Los dueños de las mercedes podían venderlas, e incluso, fraccionarlas con este propósito, o bien para propiciar el establecimiento de poblados, pero estaban impedidos de cederlas o enajenarlas a la Iglesia.

La localidad de Tabuco contó con pocos habitantes. Se encontraba integrada hasta 1580 por algunos indígenas y españoles dedicados a la pesca. Estos últimos fueron obligados a marcharse en esa fecha por orden del virrey Martín Enríquez de Almanza, quien prohibió el asiento de españoles en el sitio. Esta orden formaba parte del conjunto de reglamentaciones que pretendían la concentración de la población como respuesta al proceso de despoblamiento indígena y para fortalecer el desenvolvimiento de los centros de vecinos blancos. La medida benefició tanto a Tamiahua como al puerto de Pánuco, al que llegaban mercaderías procedentes de Veracruz y Campeche por la vía marítima y de Puebla y México por las vías terrestres. Desde Pánuco se distribuían a toda la región productos como vino y aceite en botijas, especias, calzado, miel, cera, ropa de Castilla, holandas y jeriguetas. Por tierra llegaban harina, jamón, azafrán, jabón, paño ordinario, tafetán de la China, raso, seda, terciopelo, pasas, zapatos, medias de seda, botas, chinelas de mujer, cuchillos y sombreros.

En las postrimerías del siglo XVI, por orden de la Corona, se inició la “reducción”, que consistía en la concentración de los indios en las provincias de Gueytlapa —a la que pertenecía Papantla—; se comisionó a Rodrigo de Zárate y a Juan Bautista Orozco para esta tarea en la provincia de la Huasteca, distrito de Pánuco; pueblos como Tamiahua, Tihuatlán, Tzicoac, Metateyuac, Amatlán, Ozuluama y Tantoyuca, vieron incrementada su población con el traslado de los habitantes de pueblos desaparecidos por esta política.

Por el año de 1597 se congregaron en Tantoyuca los pueblos de Teacastla, Tamapache, Tantima y Tamoton; en Tantoyuca, por poseer un clima más sano que el de la costa, residian las autoridades de laprovincia de Pánuco. Los indígenas eran de origen huasteco y mexicano, quienes tejían objetos de ixtle y palma, sombreros, cestos, morrales y reatas. Contaba con un aljibe vecinal y era asiento de un monasterio de frailes agustinos. Sin embargo, el decaimiento del puerto de Pánuco también acarreó su ruina, y en la primera década del siglo XVII su población había decrecido a sólo 79 familias: siete de españoles, setenta de indios y dos de negros. Algo semejante aconteció con Tempoal, al que se le congregaron los pueblos de Tanjoso, Tansanche, Tametamas, Tamicmicu y Tanyatacomas. En él residían dos familias de españoles y 150 tributarios indígenas.

No obstante, Tamiahua mostraba mayor estabilidad gracias a la actividad comercial. La villa constaba de una sola calle y sus habitantes eran de origen español, huasteco y afromexicano, y se dedicaban en su mayoría a la pesca. Fue la sede del curato del que dependían los pueblos de Tabuco, Temapache y Tlatlacamatlán. La producción de pescado salado de esta zona era concentrada aquí, para su posterior venta en la ciudad de México; era transportada por medio de recuas de mulas, que iban por el camino real y que pasaban por Xicotepec y Huauchinango. Por otro lado, a los puertos de Tabuco y Tanhuiijo llegaban ocasionalmente navíos con negros y en forma regular barcas de Campeche y Veracruz, que traían sal, miel, vinos, aceite, frutas secas y otras mercancías que se transportaban en canoas, para su venta en Tamiahua. Este puerto, junto con los de Pánuco y Tampico, constituyó durante más de dos siglos el eje del tránsito comercial de la Huasteca. De Tampico salía otro camino real a México, que pasaba por Pueblo Viejo, Pánuco, Villa de Valles, Huayacocotla, Tulancingo, Otumba, Ecatepec y San Cristóbal, pero eran inseguros por las incursiones de los indios chichimecas, con los cuales, debido principalmente a que no reconocían un jefe en particular, era difícil pactar.

Desde finales de la primera década del siglo XVII abundaban los barcos holandeses y franceses al acecho de buques españoles y que, al menor descuido, desembarcaban en puertos poco resguardados, como el de Tuxpan, entonces llamado Tabuco. A los desembarcadores huastecos llegaba el flujo de contrabandistas que orilló a la Corona a crear, en 1639, la Armada de Barlovento, con el propósito de “limpiar aquellos mares de corsarios”. Esta escuadra resguardaba las costas de Nueva España hasta las islas del Caribe, inclusive.

El proceso de concentración de la tierra en manos de españoles se vio incrementado en el primer tercio del siglo XVIII con las “composiciones”, oportunidad que se tenía para legalizar ante la Corona las posesiones territoriales mediante un pago al rey, lo que dio lugar al acaparamiento voraz de la tierra que afectó también los fundos legales, como los ejidos, y condujo a los indígenas a convertirse en renteros de sus propios dominios. De nueva cuenta los naturales prefirieron optar por el despoblamiento y la huida a los montes.

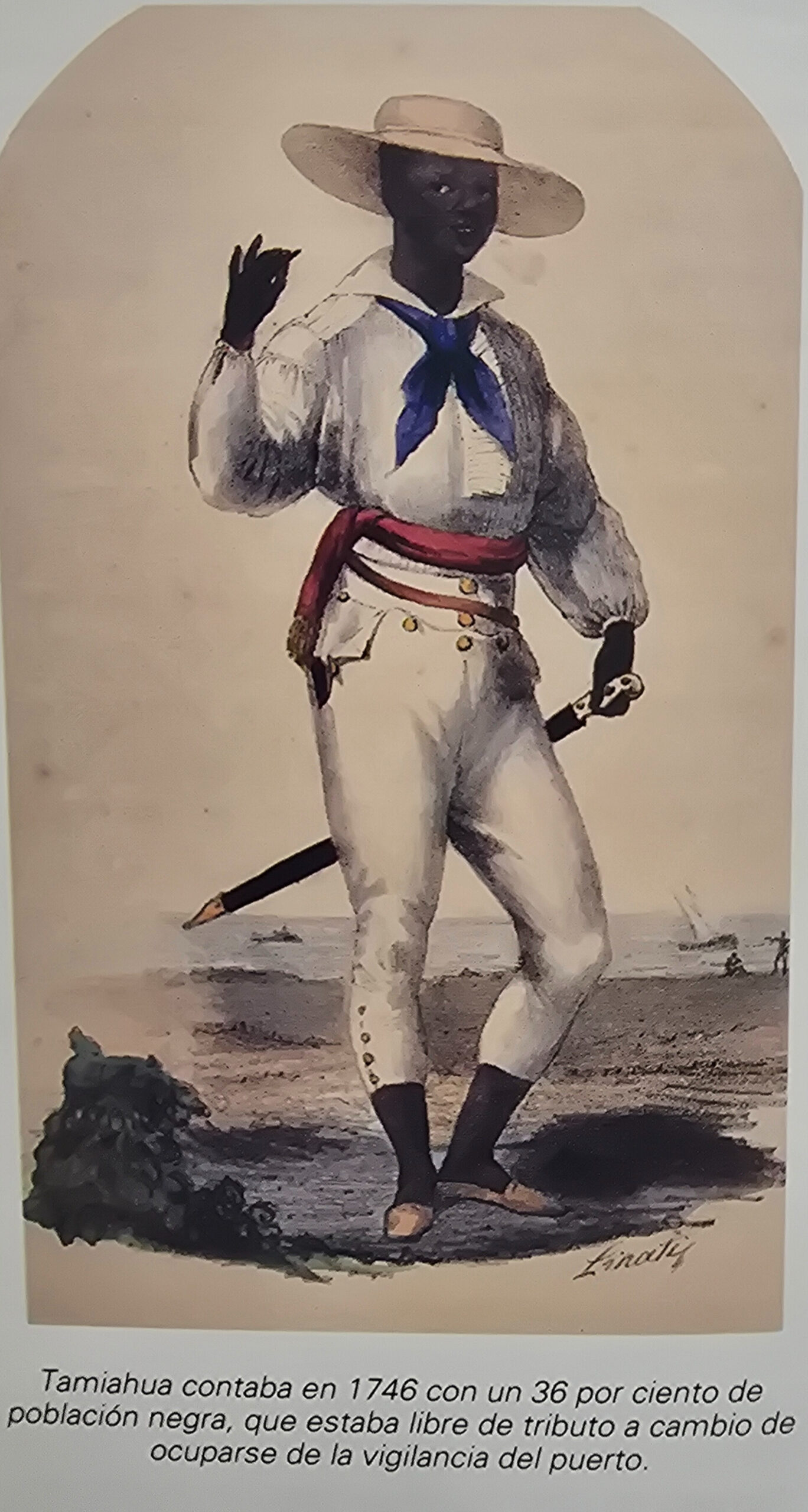

Los siglos XVII y XVIII representaron para la Huasteca una notable disminución de la población indígena, provocada por su captura para ser vendidos como esclavos en las islas del Caribe y por las condiciones de explotación a que fueron sujetos por la dominación hispana; las diversas actividades productivas, entre las que destacaban la pesca y la siembra de caña de azúcar, fueron realizadas entonces por esclavos negros. En este periodo se introdujo el cultivo del tabaco en la región de Huejutla, Tamiahua y Papantla, y se creó el estanco de las sales en Pánuco. Los puertos conocieron gran actividad comercial, en buena parte gracias al contrabando, entre ellos Tuxpan, que era lugar ideal para el arribo de las embarcaciones francesas, inglesas y holandesas, debido a lo solitario de sus parajes y a la lejanía de la guardia de Tamiahua.

Para finales del siglo XVIII, Tabuco tenía solamente 122 familias de indios, que vivían del comercio del chile, cera, azúcar, pita y ganado vacuno, a diferencia de Tamiahua, que contaba con 40 familias de españoles, 400 de mulatos y negros libres de tributo (porque se ocupaban de salvaguardar el puerto y la costa), tenía también 460 familias de huastecos y mexicanos, y el poblado contaba ya con seis barrios. Pero si la dimensión de Tamiahua hacía que resaltara la pequeñez de Tabuco, ésta se habría de tornar más evidente si comparamos Tabuco con Papantla, que en ese entonces ya era una villa floreciente de gran vecindario, comercio y producción agrícola, abastecedora de Veracruz, Puebla y México.

Con la creación del sistema de intendencias, que sustituyó al de provincias, planteado por las reformas borbónicas que entraron en vigor a partir de 1767, se pretendió ordenar las condiciones internas de las colonias españolas, centralizando las actividades político-administrativas y económicas en beneficio de la metrópoli. De esta manera el puerto de Tuxpan-Tabuco cayó dentro de la jurisdicción de Huauchinango, perteneciente a la intendencia de Puebla. Tiempo después, por el año de 1804, se crearon las receptorías marítimas de Tuxpan, Tamiahua y Tihuatlán. La formación de la receptoría tuxpeña significó la integración formal de este pequeño poblado a la red portuaria lo cual generó el lento pero sostenido crecimiento del grupo de comerciantes, alrededor del que se giraba la actividad del puerto, dando un gran impulso económico a la región.

Los límites de la Huasteca se extienden al norte hasta el río Soto la Marina, al sur la zona colinda con el río Cazones y la Sierra Madre Oriental; al este se limita por el Golfo de México y al Oeste por la Sierra Madre Oriental. Los ríos principales que la cruzan son: Pánuco, Meztitlán, Tempoal, Tuxpan y Cazones.

El complemento de la red de transporte nacional fundamentalmente marítimo y fluvial fue la arrería, las tres rutas comerciales de herradura de mayor importancia unían a la región con Papantla al sur, al norte con Zouluama y Tampico, y al oeste con la ciudad de Hidalgo, Puebla, y la cpaital del país.

El primer siglo de vida política independiente

Pié de foto: Todos los productos de la Selva eran embarcadas en Tuxpan y se enviaban en embarcación de cabotaje al puerto de Veracruz para su exportación

La vida política del puerto de Tuxpan a todo lo largo del siglo pasado, fue tan intensa como violenta. Muchos fueron los que trataron de apoderarse de él, tanto por su estratégica posición dentro de la red de comunicaciones de la región, como por ser un centro urbano de relevancia en la zona norte del Golfo de México.

Durante el periodo independentista, Tuxpan suplió al puerto de Veracruz en el envío de insumos para la minería a los estados de San Luis Potosí, Querétaro, México, Coahuila y Durango, y a través suyo se mantuvo la tradicional comunicación ultramarina con el altiplano. Desempeñó este papel en varias ocasiones a lo largo de la centuria decimonónica, cuando las circunstancias políticas y la fuerza de los intereses oligárquicos, estrechamente vinculados a la economía regional, intentaron transformarlo en un puerto de altura, y a la región circundante en un estado político, independiente del centro de la entidad veracruzana.

Durante el periodo de 1813 a 1814 gozó de la bonanza mercantil, derivada del tráfico naviero, misma que llegó a su fin con la normalización de las actividades del puerto de Veracruz, cuando las autoridades novohispanas lograron controlar de nueva cuenta el camino Veracruz-Puebla-México y reducir a su mínima expresión los esfuerzos de las guerrillas insurgentes, situación que permitió a los comerciantes porteños retomar el monopolio del comercio internacional.

La primera expedición militar realista a la Huasteca fue enviada en 1811 y estuvo encabezada por el coronel Joaquín Arredondo, quien intentó batir a los alzados del área de Tampico. En 1813, los insurgentes lograron dominar gran parte de las zonas costeras; ocuparon Tuxpan y durante algún tiempo introdujeron por sus riberas armas que la lucha requería, por lo que el gobierno virreinal debió montar una operación que le permitiera recuperar el control de esta región.

En 1814, los insurgentes fueron desalojados del puerto, en donde, para esas fechas, se encontraba instalado ya un destacamento realista, perteneciente a la división de Barlovento, al mando del teniente de fragata Bartolomé Argüelles, cuyo objetivo era la recuperación de Tihuatlán, en poder de Pedro Vega y Simón de la Cruz. La campaña militar de Argüelles, al igual que la de Arredondo, de 1813, no alcanzó el triunfo esperado.

El gobierno hispano fue acosado tanto por las actividades de insurgencia como por el movimiento contrabandista desde los puertos de Barlovento. En 1815, se les ordenó la toma de Nautla a los destacamentos de Tuxpan, Tihuatlán y Temapache; la acción resultó exitosa.

A Carlos Llorente, jefe de la Segunda División del Norte, alzados en Tuxpan—se le unieron los alzados de Piedra de Misantla, lo cual consiguió sólo momentáneamente. En el segundo semestre de 1816 resultó notoria la supremacía de las fuerzas realistas y se desató una campaña de exterminio de rebeldes en la Huasteca, quienes quedaron cercados en 1819 en la sierra de Coyusquihui. A finales de ese año pereció el jefe insurgente Serafín Olarte; su hijo, Mariano Olarte, quedó al frente, pero no por mucho: en diciembre del año siguiente se acogió al indulto.

Para 1820 la guerra había provocado el decaimiento de la agricultura, la industria y el comercio; y la balanza se inclinaba del lado realista. Sin embargo, los cambios políticos sufridos en España trajeron consigo el juramento de la Constitución de Cádiz y, poco tiempo después, la autonomía de la Colonia.

Tanto por las conmociones políticas señaladas, como por la lucha de facciones que siguió a la independencia, Tuxpan se convirtió en una plaza fundamental de cuanto ejército o banda armada transitara por la región, debido precisamente a su bien ponderada ubicación geográfica.

Aunque escaso, en esos años no dejó de haber movimiento marítimo. El tráfico se realizaba con los puertos de Tampico, Nautla, Alvarado, Veracruz y Campeche. En 1826 Tuxpan fue habilitado para el comercio exterior, en calidad de receptoría. Con esta función prevaleció hasta noviembre de 1835, cuando, por medio de otro decreto, fue cerrada. Este mismo año, algunos jefes cantonales del norte se hallaban sublevados contra el nuevo alcalde, entre ellos, Manuel Núñez, de extracción criolla, jefe político de Pueblo Viejo, que estaba en contra de la Constitución Centralista, proclamada en octubre. Su movimiento se extendió e intentó convencer al ayuntamiento tuxpeño para que lo apoyara, pero sin conseguirlo. Esta fase sangrienta terminó con la muerte de Olarte, ocurrida en 1838.

Con motivo de la Guerra de los Pasteles y los contratiempos de tipo naval que enfrentó Veracruz en su supresión por parte de los corsarios, Tuxpan fue abierto de nuevo para el comercio de altura. El teniente coronel José Mariano Hernández, comandante militar, reconoció el sistema federal el 31 de diciembre de 1838, con lo que quedó nulificado el decreto de apertura al comercio mayor.

Un año después de la intervención francesa de 1838, confluyeron tres movimientos político-militares que mutuamente intentaron utilizarse para la consecución de sus particulares fines. La intervención francesa, la lucha entre centralistas y federalistas y el movimiento autonomista regional. Los centralistas de la zona, bajo el mando de Martín Perfecto Coss, intentaron recuperar la hegemonía militar de los puertos del norte del Golfo de México, que estaban en poder de los federalistas; en su campaña llegaron a la negociación con el almirante francés Baudin, para que desistiera de la intención del bloqueo. Los tuxpeños, atentos a esta coyuntura, se afiliaron a la causa centralista con la condición de pedir a cambio el apoyo para la formación de un estado huasteco. La derrota centralista postergó la demanda de autonomía.

Pié de foto: En 1847 la expedición naval de Estados Unidos remontó el Río Tuxpan, el puerto fue la última plaza mexicana en la zona del golfo que fue tomada por los norteamericanos

El 4 de noviembre de 1845 los estados fueron divididos en distritos, con lo que Tuxpan y Chicontepec quedaron incluidos en el departamento de Puebla. El ayuntamiento de Tuxpan solicitó al Congreso Nacional la anexión de la zona al estado de Veracruz, del que antes había formado parte. La solicitud no prosperó en lo inmediato, pues el país era asediado por potencias extranjeras.

A finales de mayo de 1846, la escuadra norteamericana declaró el bloqueo al puerto de Veracruz. El gobierno mexicano se vio obligado a declarar habilitados para el comercio de altura a los puertos de Coatzacoalcos, Alvarado, Tecolutla y Tuxpan. Las hostilidades continuaron, en Puerto Lobos (Isla de Lobos) fondearon algunas naves enemigas en febrero de 1847. Desde allí prepararon el ataque a Tuxpan, que efectuaron el 13 de abril. La guarnición del puerto defendida por 600 hombres al mando del general Perfecto Coss resultó insuficiente para sofocar al numeroso contingente invasor. El general Coss no recibió los refuerzos prometidos por las autoridades estatales y federales por lo cual tuvo que rendirse.

A la inestabilidad política de estos años contribuyó, sin duda, el interés de los grupos locales porque la región adquiriera una mayor autonomía política, más de la que ya disfrutaba por el hecho de pertenecer, en ese entonces, al distante departamento de puebla. Como consecuencia, los propietarios regionales se involucraron en movimientos políticos que si bien habían nacido en otras latitudes, eran suceptibles de ser aprovechados para sus intereses de clase. Así, en 1852, fue solicitada de nueva cuenta la segregación del departamento de puebla; con este motivo se sublevó la guarnición del puerto, ofreciendo apoyo al Plan de Hospicio, lanzado en Guadalajara por un fuerte grupo de canónigos, integrantes de la clase media y algunos propietarios de filiación conservadora que pretendían el retorno de Antonio López de Santa Anna al país y al poder, comprendiendo que ésta podría ser la coyuntura ideal para su anexión a Veracruz. Los argumentos para solicitar la separación de la jurisdicción poblana giraron principalmente en torno a la apertura de la población porteña al comercio de altura.

Dicha petición fue rechazada, como en las anteriores ocasiones, debido a que la Legislatura de Puebla estaba más inclinada a favorecer a los grupos mercantiles vinculados con el monopolio de la ruta comercial Veracruz-Puebla-México.

La capitalización de esta coyuntura propició su anexión a Veracruz, que fue concedida el 1º de diciembre de 1853 por Antonio López de Santa Anna, a la sazón presidente de la República. Con esto, Tuxpan quedó desligado de la jurisdicción poblana, hecho que fue considerado venturoso por el cabildo de Tuxpan, que se integraba a la entidad veracruzana.

A finales de 1853 el distrito quedó formado por el propio partido de Tuxpan y por el del Chicontepec, ubicado tierra adentro sobre la sierra norte. Anastasio Llorente continuó siendo prefecto, lo cual ilustra su poder y las relaciones que socialmente se hallaban establecidas, así como lo poco que los cambios externos influyeron en la fuerza de los intereses de los grupos oligárquicos.

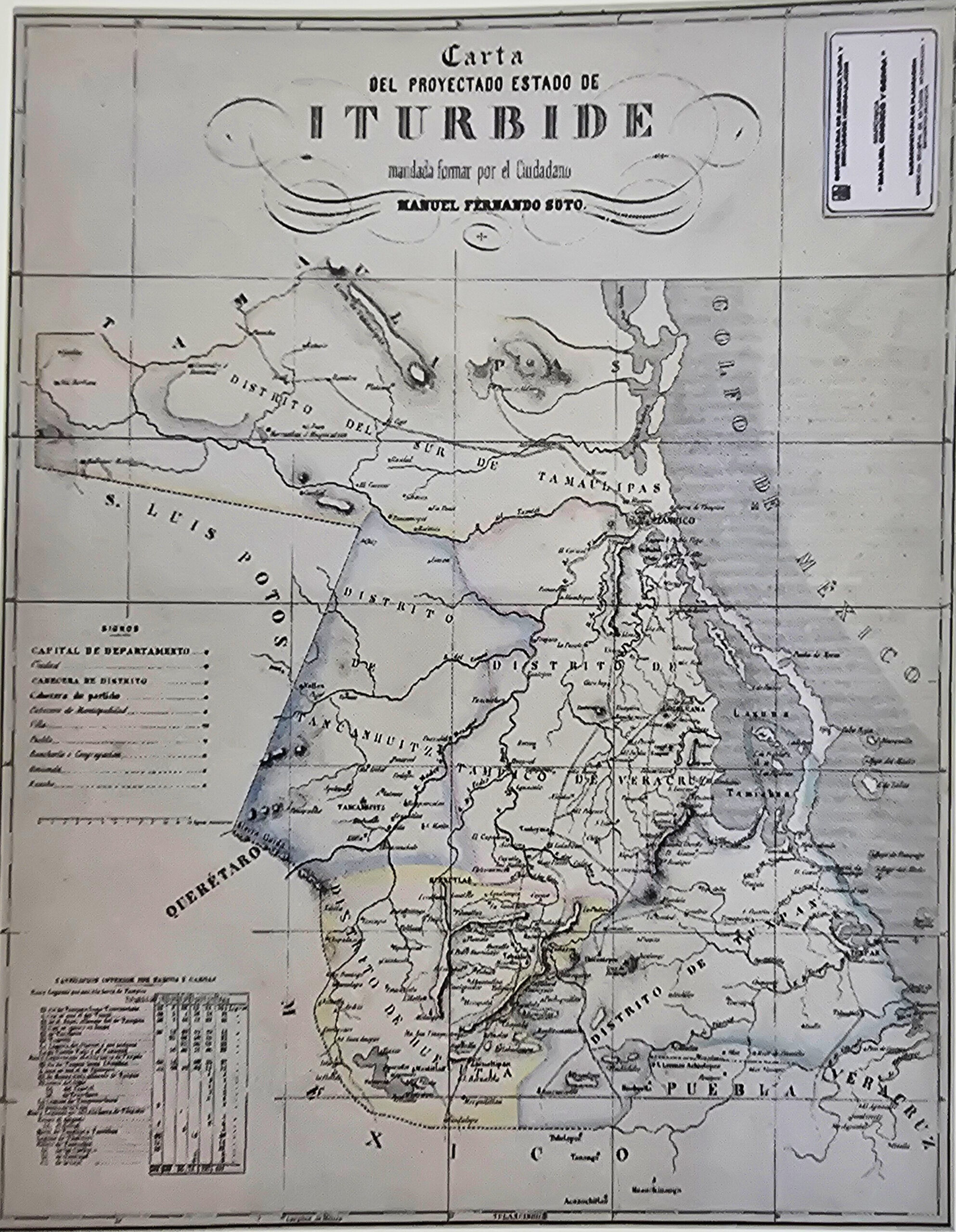

En 1855, ya ligado políticamente a Veracruz, el ayuntamiento de Tuxpan secundó el Plan de Ayutla y se sumó a la proclamación del llamado Estado Político de Iturbide, que retomaba la antigua demanda de creación de un estado huasteco. El proyecto fue impulsado por un consistente grupo de propietarios de antigua trayectoria social y política en la región, entre los que destacaban Manuel Soto, Juan Llorente, Tirso y Manuel Jáuregui, Ramón Núñez y Luis Andrade. El territorio de este nuevo estado comprendía los distritos de Tuxpan, Ozuluama, Huejutla, Tantoyuca y el sur de Tamaulipas, cuyos oligárquicos locales se sentían cohesionados por intereses afines, lo cual implicaba el control político y económico de sus respectivas regiones, al margen casi siempre de los lineamientos marcados por los grupos oligárquicos que controlaban los gobiernos estatales de Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas.

El 15 de enero de 1855 se pretendió llevar a cabo una reunión en Ozuluama, con el propósito de proclamar la creación del estado de Iturbide y la elección de su gobernador, pero este intento no prosperó. La proclamación del nuevo estado pretendía garantizar el auge mercantil de la región, así como propiciar la comunicación directa con el altiplano utilizando la ruta de San Luis Potosí y Tula. Ciertamente, la anexión del distrito de Tuxpan a Veracruz había restado consenso al viejo proyecto autonomista, además de que los gobiernos de los estados afectados —Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo— no permitieron que se desarrollara el movimiento en sus respectivos territorios. Finalmente, para mediados de junio de 1855, las fuerzas autonomistas de Tuxpan se rindieron y entonces pospusieron, una vez más, su propuesta de integrarse como la entidad huasteca.

Durante la Guerra de Reforma las poblaciones de la Huasteca veracruzana se hallaban íntimamente vinculadas entre sí por circunstancias económicas y culturales. Sus actividades giraban en torno a los puertos de Tampico y Tuxpan. Existía, asimismo, una relativa incomunicación con la zona central del estado, lo que provocó que fuesen mayores las repercusiones de los acontecimientos locales, por encima de aquellos que sucedían en el resto de la tierra veracruzana.

Sin embargo, los grupos de la región se dejaron sentir en las actividades económicas, que paulatinamente fueron sufriendo deterioro debido a los embargos, las exacciones y la imposición de préstamos forzosos. En diversas ocasiones, los grupos propietarios intentaron aprovechar los movimientos de descontento social de los campesinos indígenas, a fin de ver favorecidos sus intereses personales y de grupo.

Pié de foto: Los habitantes de la región huasteca en repetidas ocasiones trataron de constituirse como una entidad política, uno de los intentos más acabados fue la proclamación del estado de Iturbide en 1855 que comprendería cinco distritos huastecos.

La intervención francesa, a partir de 1862, polarizó las diferencias en la Huasteca. Las sociedades regionales de los cantones de Ozuluama, Tantoyuca y Chicontepec aportaron elementos para la formación del Batallón Huasteco, que participó en la defensa de la región y luchó contra las fuerzas intervencionistas. Mientras que, por el contrario, la oligarquía tuxpeña se colocó del lado de los conservadores y del invasor. En agosto de ese año, el coronel francés Hennique se adueñó de Tampico con la colaboración de las fuerzas imperialistas nacionales, capitaneadas por el tuxpeño Manuel Llorente. Este militar fue nombrado subdelegado político del Imperio en Tuxpan y se mantuvo como tal hasta la recuperación del puerto, a cargo de las fuerzas liberales, ocurrida el 16 de septiembre de 1866.

Ya en la etapa de la República Restaurada, a partir de 1867, el gobierno estatal siguió preocupándose porque seguía persistiendo la idea segregacionista en la Huasteca. Los que insistían eran, como siempre, los grupos influyentes que ostentaban el poder en la zona. Dicho sea de paso, estos grupos volvían a la carga, a pesar de los reveses sufridos. En consecuencia, el gobernador Francisco Hernández y Hernández, con el apoyo del gobierno federal, pretendió poner en práctica una política que le permitiera un mayor entendimiento con las oligarquías huastecas y un mayor control político-económico en la zona. Recorrió, en 1869, los cantones norteños, prometiendo en cada lugar la realización de mejoras materiales y una mayor seguridad para la población y sus actividades. A pesar de todas estas promesas, la gestión de Hernández y Hernández se vio muy limitada, debido a que su mandato gubernamental fue bastante agitado, tanto por la oposición de la Legislatura como por la inestabilidad política general, además de lo raquítico de los recursos, lo que no le permitió siquiera cumplir sino parcialmente sus ofrecimientos. De manera especial, fue poco lo que se pudo realizar en torno al rubro de la seguridad pública. De hecho, las propiedades y las personas quedaban a merced de los facinerosos y malhechores, obligando a los vecinos a crear sus propias fuerzas de seguridad, las que tomarían partido por uno u otro bando político en el momento en que se sucedían las asonadas.

La inestabilidad, endémica a lo largo del territorio nacional, era alimentada en esta zona por la consolidación en el poder de facciones que representaban los intereses particulares de los grupos poderosos. Las jefaturas cantonales se desenvolvían con relativa autonomía del poder con sede en la zona central del estado. Dado que su elección era en consecuencia del apoyo local, su gestión estaba encaminada a responder a las necesidades de las oligarquías norteñas. Una estrategia para neutralizar la fuerza de los jefes políticos, por parte del gobernador Francisco Hernández y Hernández, fue proponer a la Legislatura local la ampliación de los poderes municipales. En este mismo sentido, su sucesor, Francisco Landero y Coss modificó, en 1872, el artículo correspondiente de la Constitución de Veracruz, para que quedara establecido que los jefes cantonales serían representantes del ejecutivo, independientes entre sí y sujetos directamente al gobernador. Estas medidas no habrían de remediar la arraigada costumbre entre los políticos locales, de conducirse de una manera harto independiente.

Los cantones de Chicontepec, Tantoyuca y Tuxpan estaban presididos por jefes políticos de filiación hernandista, mientras a su vez del régimen lerdista al que pertenecía el gobernador Landero y Coss, quien, a pesar de contar con las facultades para ordenar su destitución, estaba temeroso de que se desatara de nueva cuenta una guerra civil, y sólo se decidió a hacerlo en 1873, cuando nombró como jefe político de Tantoyuca a Francisco M. Ostos, en sustitución de Rafael Meléndez; otra vez, sobrevinieron las asonadas y actos violentos, entre otros, el saqueo a la casa de Barragán en Chicontepec y Manuel Llorente el de Gorrochotegui en Tuxpan. En el mes de marzo fue asesinado el comerciante y juez de paz, licenciado Luciano Jáuregui, durante el ataque armado a Ozuluama, encabezado entre otros por Ignacio Betancourt, Angel Lira y Ramón del Angel. El gobierno estatal, con apoyo del gobierno federal, sofocó el alzamiento. Al frente de estas operaciones quedó Julián Herrera, comandante de las fuerzas de seguridad pública en los cantones de Chicontepec, Ozuluama, Tantoyuca y Tuxpan.

El fracaso de este movimiento subversivo, con todo, no contuvo las pasiones en 1873 ni en los años subsecuentes; provocó, además, una honda división entre el Partido Radical o hernandista y el Partido Lerdista o de Landero. El régimen lerdista llegaba a su fin al ser declarado el sitio en Veracruz, en marzo de 1876, con motivo de la rebelión de Tuxtepec. En las localidades del norte del estado la guerra llegó a tener un carácter de crueldad inusitada, como lo prueba el incendio de Temapache, perpetrado por las fuerzas lerdistas, capitanedas por Julián Herrera y Manuel Llorente. La zona de la Huasteca veracruzana fue la última en reconocer el plan triunfante de Tuxtepec, pues hasta el 20 de diciembre se rindieron los jefes que lo combatían.

Como consecuencia de la agitación en que se mantuvieron las poblaciones del norte durante varios años, el gobierno estatal de Luis Mier y Terán comisionó a Nicolás Tuñón Cañedo, en el año de 1877, para que llevara al cabo una reorganización administrativa. Fue nombrado como jefe político de Tuxpan, sólo después de recorrer los cantones de Tantoyuca, Ozuluama, Misantla y Chicontepec.

La paz no había podido sentar sus reales en la Huasteca. En 1878 los lerdistas ganaron las elecciones municipales de Tuxpan, pero la Legislatura estatal las nulificó, situación que volvió a repetirse dos años más tarde, con lo cual, paulatinamente los opositores al régimen vieron limitadas sus posibilidades de acceso al poder. En 1885 se volvió a suscitar un hecho violento que el gobierno reprimió inmediatamente. Anastasio Sánchez encabezó un movimiento armado de protesta por el impuesto personal, así llamado entonces el ahora conocido como impuesto al producto del trabajo. Los alzados tomaron los fondos de la aduana y asesinaron al jefe cantonal, Franco Marín. El movimiento fue sofocado y se encarceló a su dirigente. Se nombró a Manuel Maraboto en sustitución del señor Marín, con quien por fin vendrían unos años de paz.

Contra lo que pudiera suponerse, estas pugnas no lograron trastocar del todo la vida económica del puerto. Su vida comercial se mantuvo activa e incluso llegó a verse fortalecida por las controversias que siempre acompañan a los momentos críticos, como los que vivió el comercio ultramarino del puerto de Veracruz, pues Tuxpan se convertía en vía alternativa. Con este auge, el grueso de la población alcanzaría significativos progresos en muchos y muy diversos aspectos.

El Desarrollo Urbano de Tuxpan

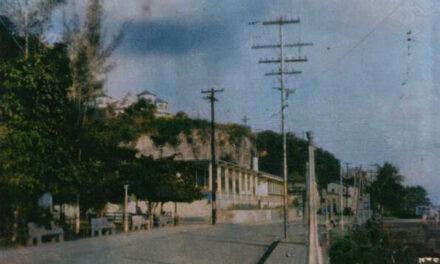

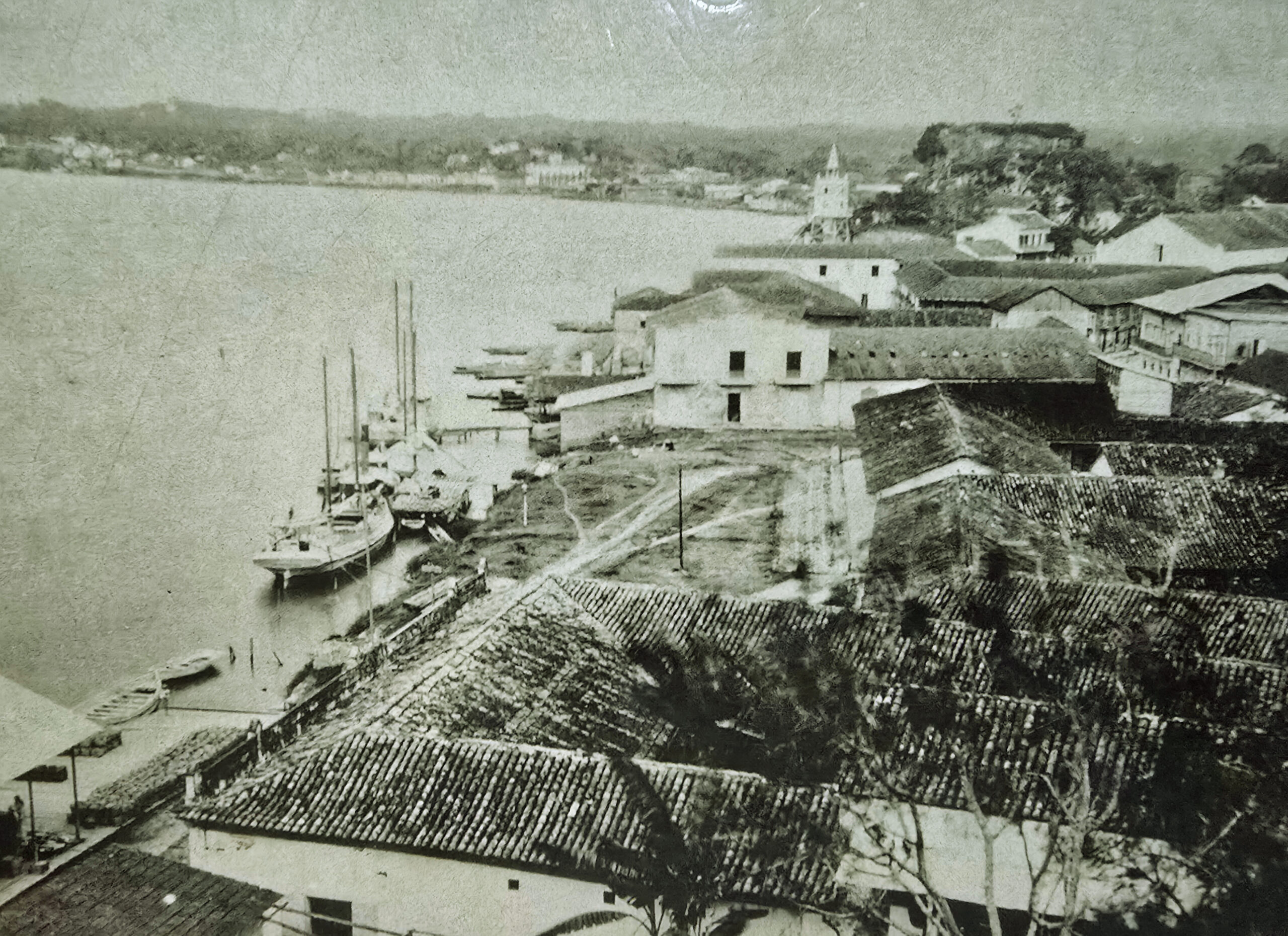

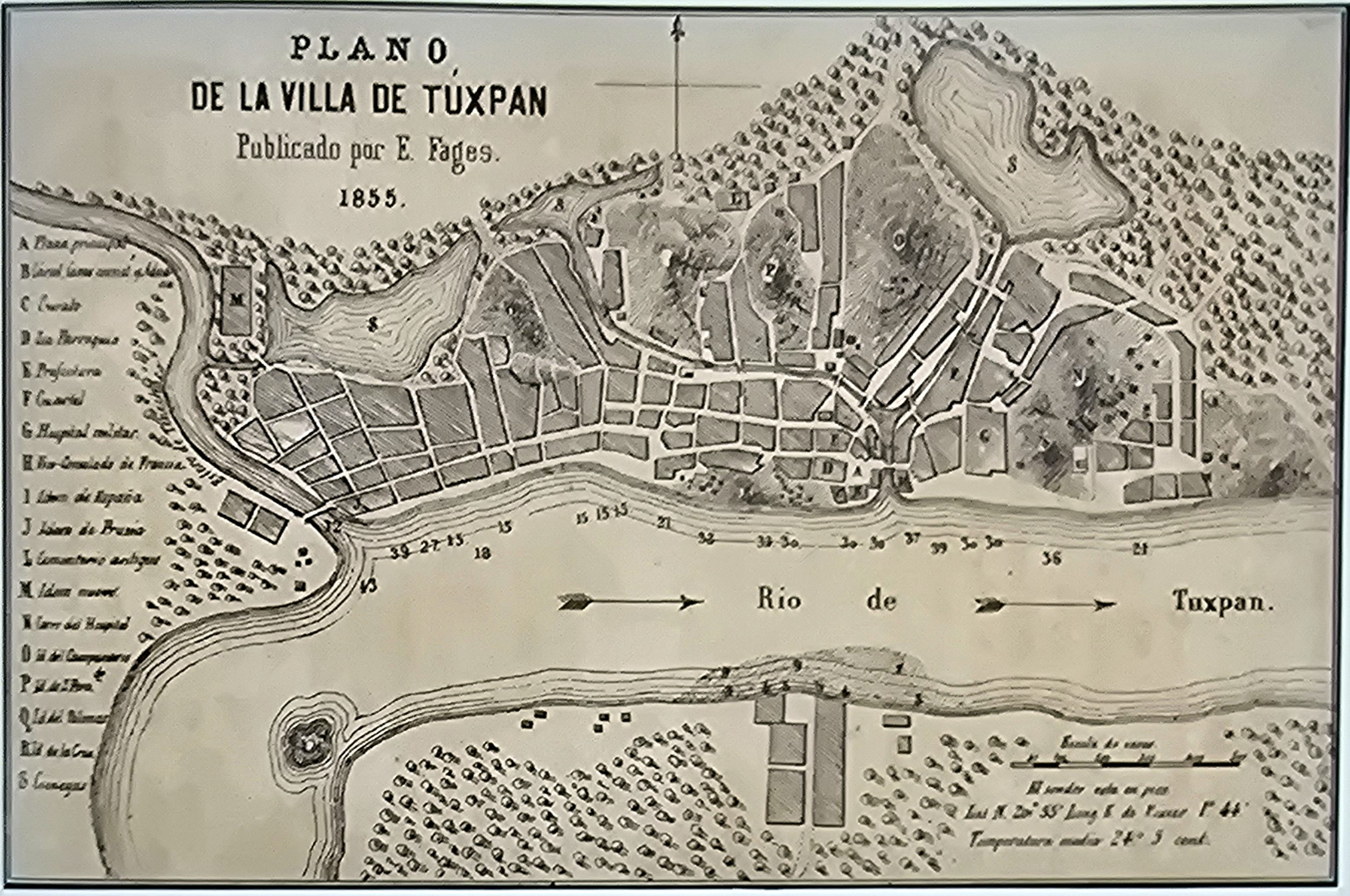

Para estos años el poblado era apenas un pequeño asentamiento en la margen derecha del río, de formas caprichosas, salpicado de cerros, con construcciones de barro y techos de zacate. Los edificios públicos, tales como el del ayuntamiento, la escuela y la iglesia, estaban levantados en forma continua, tenían techos de teja, paredes de barro y un modesto pórtico al frente que daba a la plaza principal, la cual carecía de nivelación y de empedrado. La población sólo contaba con dos calles angostas de traza irregular y multitud de callejones. Las casas se encontraban aisladas, sobre todo las construidas en las faldas de los cerros.

Para mediados del siglo XIX sumaban más de 650 las casas, en las que habitaban dos mil 500 personas. Las principales actividades económicas giraban en torno al cultivo de la tierra; otro grupo importante eran los marineros y un tercero lo conformaban mercaderes o comerciantes, de los cuales una veintena eran europeos, españoles en su mayoría, según afirma Fagés. El resto de los habitantes se agrupaba en pequeñas rancherías, la más cercana a Tuxpan era Cabellos Blancos (en la actualidad Santiago de la Peña), ubicada en la margen izquierda del río, frente a la villa, habitada por 142 personas en 45 casas. Otras poblaciones fueron El Ojite, Juana Moza, Juan Lucas, La Laja, La Barra, El Zapotal, El Higueral, El Palmar y Cazones, cuya población oscilaba entre los 100 y los 200 habitantes, con unas 30 o 40 viviendas. Casi todos los pobladores de estas rancherías se dedicaban al cultivo del maíz, de frutas y al corte de maderas, que eran trasladadas por las vías fluviales hacia el mercado exterior.

La pequeña villa de Tuxpan era cabecera de departamento y de partido, a cargo de un prefecto y un subprefecto nombrados por el gobernador; en cada cabecera municipal existía un ayuntamiento; en cada pueblo un alcalde y en las rancherías un juez de paz. Esta administración civil operaba desde 1826, cuando se emitió la ley que creó el departamento de Tuxpan, del partido del mismo nombre. En 1850, además de las autoridades políticas, había en la población una comandancia principal, una capitanía de puerto, una oficina de recaudación de rentas, una receptoría marítima —que dependía de la aduana de Tampico—, una parroquia y una administración de correos, que hacía posible la comunicación epistolar con las ciudades de México, Puebla, Veracruz y Huauchinango. Asimismo, estaban asentados en la villa los viceconsulados de España, Francia y Prusia.

Pié de foto: Para la primera mitad del siglo XIX, Tuxpan se había convertido en el centro urbano y político de la región

Si bien era incipiente la estructura de los servicios arriba anotados, éstos resultaban satisfactorios y ejercían atracción sobre los poblados circunvecinos. A partir de 1869 el pueblo contó ya con alumbrado de farolas y además se comunicaba con Tampico y Jalacingo por medio de un telégrafo de propiedad estatal, cuya instalación se llevó a cabo bajo la vigilancia del licenciado Luciano Jáuregui, miembro de una prominente familia huasteca, quien promovió la adquisición de acciones entre los vecinos y durante algún tiempo se preocupó de que su funcionamiento no fuese interrumpido.

Los sábados por la noche, el ambiente del puerto era de fiesta. Decenas de canoas de milperos ribereños se acercaban por el río con sus velas encendidas, cargando frutas, maíz y pescado para intercambiarlos en el tianguis que los domingos tenía lugar en la plaza. Allí, en improvisados puestos, ofrecían la frescura de sus productos; después de sus ventas, los ribereños acudían a las tiendas de artículos nacionales y europeos para surtir su despensa, o bien a las mesas colocadas en las esquinas, en donde se despachaban generosos vasos de aguardiente.

A mediados del siglo XIX se ubicaron en el puerto de Tuxpan tres tiendas de las llamadas mestizas, 10 de menudeo y 21 de las conocidas como de cuartos. Además, existieron ocho fábricas de aguardiente para el consumo tanto interno como externo. Asimismo, se concentraba la matanza de animales en dos rastros; sus productos eran vendidos a la población local y a los rancheros de los lugares aledaños que en ella se abastecían de carne; esta costumbre se practicaba un día de la semana, cuando estos acudían a su vez a vender granos y demás productos.

Con el correr de los años, los esfuerzos de los vecinos por mejorar el aspecto de la villa dejaron su huella. En 1870 levantaron una galera al frente a la casa municipal, a la que le dieron diversos usos; concluyeron la circunvalación de la pared de la iglesia parroquial, iniciada desde 1819, con materiales más durables; se construyó un nuevo rastro y se remozaron las instalaciones de la cárcel y del ayuntamiento. Con la idea de mejorar sus calles, constantemente maltratadas por el paso de arrieros y vecinos, aunque fundamentalmente debido a las lluvias de estación, se apoyaron en el trabajo forzado que era exigido a los presos, con lo que se efectuó el empedrado de varias calles y la construcción de la plaza Regeneración, ubicada en donde actualmente se encuentra el Parque Reforma.

Hacia 1881 Tuxpan adquiere finalmente el título de ciudad, en un momento en que su estructura urbana se había fortalecido y su vocación de centro comercial regional acababa por definirse, convirtiéndose en un polo de atracción para la migración nacional y extranjera. Esta última no sólo fue ibérica, sino también estuvo compuesta por ingleses, estadounidenses, franceses, austriacos, italianos y chinos. Por estos años se crearon aquí los consulados de Francia y Estados Unidos.

Según el censo de 1885, el mayor número de habitantes se declaró mestizo; otro grupo importante fue el indígena, que representaba el 33 por ciento del total de la población; los extranjeros eran, con todo, una minoría. En los años setenta del siglo pasado la inmigración española fue la predominante. El mayor índice de crecimiento lo registró el puerto de Tuxpan, al duplicar su población; en cambio, en las rancherías de la municipalidad hubo incrementos menores y en algunos casos inclusive las tasas de crecimiento fueron negativas. Resulta significativo el caso de Juana Moza, que por su cercanía geográfica con la cabecera, aportó en buena medida la mano de obra que el movimiento comercial y de servicios iba exigiendo.

En la última década del siglo XIX, el número de establecimientos comerciales, mercantiles e industriales del cantón había aumentado a 236, y proporcionaban una amplia gama de servicios. Las industrias, de dimensión reducida en su mayor parte, se dedicaban a la fabricación de aguardiente, ladrillos y tejas del tipo marsellesa; la producción y procesamiento del caña para la construcción permitió tener los principales elementos para la edificación, hecho que nos revela que para esta fecha la comunidad se hacía más estable y echaba raíces duraderas. Había además talleres que aserraban piedra y madera con maquinaria, una cobrería, una fábrica de jabón y otra de cerillos; una peletería, una talabartería y un taller de herrería y de hojalatería. A estas manufacturas y talleres se le sumaban varias carpinterías ubicadas en la ribera, en donde se elaboraban embarcaciones para el servicio marítimo regional, y otras cuya explotación se destinaba a la elaboración de muebles. A medida que se fue desarrollando el oficio de la carpintería, fue posible sustituir la importación de roperos y tocadores europeos. Se incrementaron también las panaderías, que abastecían a la localidad y a las poblaciones ribereñas; se contaba ya con tres sastrerías, que se dedicaban a la realización y venta de ropa y había también algunas peluquerías.

En el ramo de alimentos existían fondas, cafés, cantinas, tiendas de abarrotes y 132 tendajones. La variedad del giro comercial en los establecimientos se hizo más extensa: había expendios de efectos de calderías, almacenes de lencería, sederías y boneterías, tiendas de ropa, mercerías y una ferretería, que proporcionaba herramientas simples a las diferentes actividades productivas. Tal vez en este momento los países desarrollados aportaron al mercado local un número de innovaciones tecnológicas, que lo extendió el resto de la centuria pasada.

Al finalizar el siglo, las agencias de comisiones habían aumentado a seis; a éstas se agregaban una de seguros y dos de transporte. Una de estas últimas, ofrecía sus servicios entre el centro de la ciudad y el estero de Tenecacho, por medio de un tren de mulitas que había sido establecido en 1882 por Pedro Basañez; pronto el desarrollo del transporte privado hizo necesaria la apertura del primer estacionamiento público por carreteras.

Tanto en Tuxpan, como en Santiago de la Peña y Tamiahua, se multiplicó el número de casas de mampostería, lo que dio cuenta del mejoramiento de los niveles de vida de la población urbana.

Una característica singular de los inmensos techos naranja de las casas céntricas de Tuxpan, fue que, precisamente, muchas de sus pesadas y resistentes tejas, fabricadas en Marsella y en Burdeos, habían cruzado el Atlántico sirviendo como lastre de las naves. Estas tejas ultramarinas sólo venían más tarde a mostrar la competencia de las tejas fabricadas en este lugar por el señor Robert N. Greer.

Simultáneamente, y por el crecimiento natural de la población, aumentó de manera notoria el grupo de artesanos, principalmente de carpinteros, zapateros, herreros, tejeros, talabarteros, sastres, curtidores, jaboneros, impresores y relojeros. Otros sujetos sociales, relevantes por su número e importancia socioeconómica, fueron los marinos, pescadores, cargadores, dependientes, empleados comerciales, jornaleros y labradores. La ciudad contaba con cuatro médicos, un dentista y cuatro telegrafistas.

En correspondencia con el incremento de la población municipal, aumentó en proporción el número de habitantes del cantón, que alcanzó 33 mil 880 individuos, según el censo de 1885, lo que duplicaba la población, de acuerdo con las estadísticas de 1850. Este aumento es más trascendente si se compara con el resto de los cantones de la Huasteca veracruzana, ya que las ocupaciones predominantes fueron las derivadas de las actividades agrícolas y ganaderas que, por sus características, no tuvieron el empuje diversificado que requería el tipo de actividades comerciales propiciadas por el movimiento portuario, vértice de una amplia red fluvial del norte veracruzano.

Durante los años del Porfiriato, Tuxpan también experimentó un relativo crecimiento en la educación, especialmente con la llegada del general Juan de la Luz Enríquez a la gubernatura del estado. La educación primaria y elemental recibió un gran impulso. Por cierto que, dentro de la reestructuración educativa emprendida entonces, tuvo que clausurarse el Colegio Preparatorio de Tantoyuca, dado su escaso rendimiento: en 11 años de funcionamiento no egresó ningún alumno con estudios completos. El Colegio fue reemplazado por escuelas primarias para varones, que se instalaron en las cabeceras de los cantones del norte de la entidad. La escuela cantonal de Tuxpan tomó el nombre del liberal Miguel Lerdo de Tejada, y llegó a ofrecer un curso de instrucción preparatoria elemental en los tres primeros años, así como cursos de instrucción primaria superior. Se procuró, desde entonces, que los profesores no tuvieran un número excesivo de alumnos para que los atendieran mejor y se estableció un límite máximo de sesenta estudiantes por cada grupo.

La escuela cantonal Miguel Lerdo de Tejada se inauguró el 15 de agosto de 1885, y desde ese día tuvo como director titular al profesor don Francisco Pliego, quien había tomado el curso de actualización que ofrecía la Escuela Modelo de Orizaba. La población se mostró, hacia 1888, satisfecha con el nuevo impulso educativo que este centro escolar daba, y gracias a ello los vecinos apoyaron los trabajos propios de la construcción de su edificio. De igual modo, se recibió apoyo permanente del gobierno estatal: anualmente ingresaba un becario de la localidad a la Escuela Normal de Xalapa; esta práctica se generalizó para todos y cada uno de los cantones de la región. Los estudiantes normalistas quedaban comprometidos a laborar, al término de sus estudios, en el plantel de su lugar de origen y por un período no menor de dos años.

El programa de estudio que seguían los alumnos estaba sólidamente apoyado por los libros de texto obligatorios, los que reflejaban la nueva concepción de la educación para formar a los futuros ciudadanos. Entre estos libros se encontraban el Atlas universal, editado por la casa F. Vockmar, de Leipzig, Alemania, que había sido preparado por Enrique C. Rébsamen, director de la Escuela Normal de Xalapa. También Alberto Correa escribió la Geografía de México y las Lecciones prácticas de moral; y a su vez Alfonso Luis Velasco dio a la Editorial Estampa una Geografía y estadística de la República Mexicana.

Ante el incremento de la población estudiantil fue indispensable la ampliación de las instalaciones, de allí que, mediante convenios particulares y un subsidio estatal, se remodelara el edificio del antiguo hospital para convertirlo en escuela. El número de planteles de los centros educativos destinados a varones fue constante, a diferencia de los dedicados a mujeres, a quienes durante muchos años sólo se les permitió el acceso a los niveles elementales de la educación. No fue sino hasta 1910, cuando se fundó el plantel municipal para niñas Antonia Nava, que se cubrió este vacío.

La salud fue otro aspecto al que la administración pública puso atención. Desde 1874 se tenía proyectada la construcción de un nuevo hospital, pues la población sólo contaba con un médico responsable de la salud de todo el puerto y los poblados aledaños al cantón. Este solitario apóstol de la medicina aplicaba, año con año y con bastantes dificultades, la vacuna contra la viruela durante los meses de enero a marzo. Un año después, en 1875, se organizó la Junta de Caridad, que era la encargada de dirigir los esfuerzos de la comunidad para la edificación del nosocomio y de administrar las contribuciones de las mercaderías del puerto: se retenían tres centavos por arroba en los bultos que contenían ropa, cristalería, fármacos, medicinas, ferretería, abarrotes y demás productos introducidos al municipio para su consumo.

Era patente la necesidad de un hospital, dado lo insalubre del ambiente, no sólo en la región sino en la propia ciudad. El número de muertes provocadas por la viruela y el paludismo era bastante significativo, considerando el tamaño del territorio poblado. En 1877 se produjeron 260 muertes por viruela, sólo entre los meses de febrero a junio, lo que representaba el 13 por ciento respecto al total de muertes ocurridas en el estado de Veracruz por la misma causa. Una década después, el número de enfermos atendidos en el viejo Hospital Civil se había incrementado en un 200 por ciento. La viruela y el paludismo continuaban siendo, hasta principios del nuevo siglo, las principales causas de mortandad en el municipio. Las instalaciones resultaban insuficientes, fue necesaria la adquisición de una casa para ampliarlo y en 1890 se inauguró el hospital Benito Juárez, construido con fondos municipales y donativos de particulares.

La salud era considerada un asunto de primer orden, por lo que las Juntas de Sanidad reunían a las principales autoridades del cantón. El jefe político sería el que ocuparía también la presidencia de la Junta, que congregaba, además, a otros funcionarios. En el período de 1894-1900 estuvo como presidente de la Junta el jefe político, Fernando Chao; como secretario, el presidente municipal, Julio Deschamps, y como vocales los doctores Emilio Alcázar y García del Tornel y el capitán del puerto Carlos M. Caraza. La Junta de Sanidad fue un organismo social que, en realidad, obtuvo limitados logros en relación a las necesidades de salud de la población, dada la escasez de recursos y las dificultades propias de la época.

El Puerto

Pié de foto: La apacible Ribera con las típicas construcciones de madera de principios del siglo XX

El comercio fue, sin duda, la fuente principal de la riqueza acumulada en Tuxpan, a todo lo largo del siglo XIX. Era también la fuerza potencial de las inversiones para el mejoramiento de los medios de comunicación fluvial y marítima. Al ampliarse la comercialización, se expandieron como consecuencia diversas áreas productivas; creció y se mejoró la urbanización al construirse más fincas urbanas y, en el campo, se crearon mejores condiciones productivas. Este proceso involucró, sobre todo, a la cabecera cantonal, a las villas aledañas y los alrededores más inmediatos.

A pesar de que este asentamiento humano no tenía más de 200 años de antigüedad, y de que para la segunda mitad del siglo XVIII era casi inexistente —el menor de los cuatro municipios del partido—, su ubicación en la ribera y la proximidad al mar le permitió un rápido desarrollo comercial. Pronto, todos los que quisieron vender productos regionales o adquirir mercancías provenientes de Tampico y Veracruz, estuvieron obligados a trasladarse a este centro de abastecimiento.

Con la Independencia, la villa se convirtió en el centro político cantonal, hecho que consolidaría, a su vez, la ventajosa posición económica. Por él entraban las mercancías extranjeras y se concentraban los productos que la región ofrecía, lo que hacía posible el establecimiento de giros comerciales de mayor envergadura que los que con anterioridad existían, más modestos y rústicos, en las villas serranas.

En todo este movimiento económico, el puerto de Tuxpan jugó un papel central, si bien con límites físicos y naturales, como fue el caso de su problemático acceso al mercado nacional por la vía terrestre; situación a la que debía sumarse el escaso fondo de la barra, que impedía la entrada de barcos de gran tonelaje. Esto también pasaba con los otros puertos del Golfo de México: Veracruz y Tampico, que padecieron, por largo tiempo, condiciones adversas para la navegación y por tanto para su desarrollo.

Por su ubicación natural, los puertos de Tampico, Tuxpan, Veracruz y Tlacotalpan constituyeron la red marítima por donde entró la cultura occidental, el capital, la tecnología, así como las nuevas y diversas concepciones del mundo.

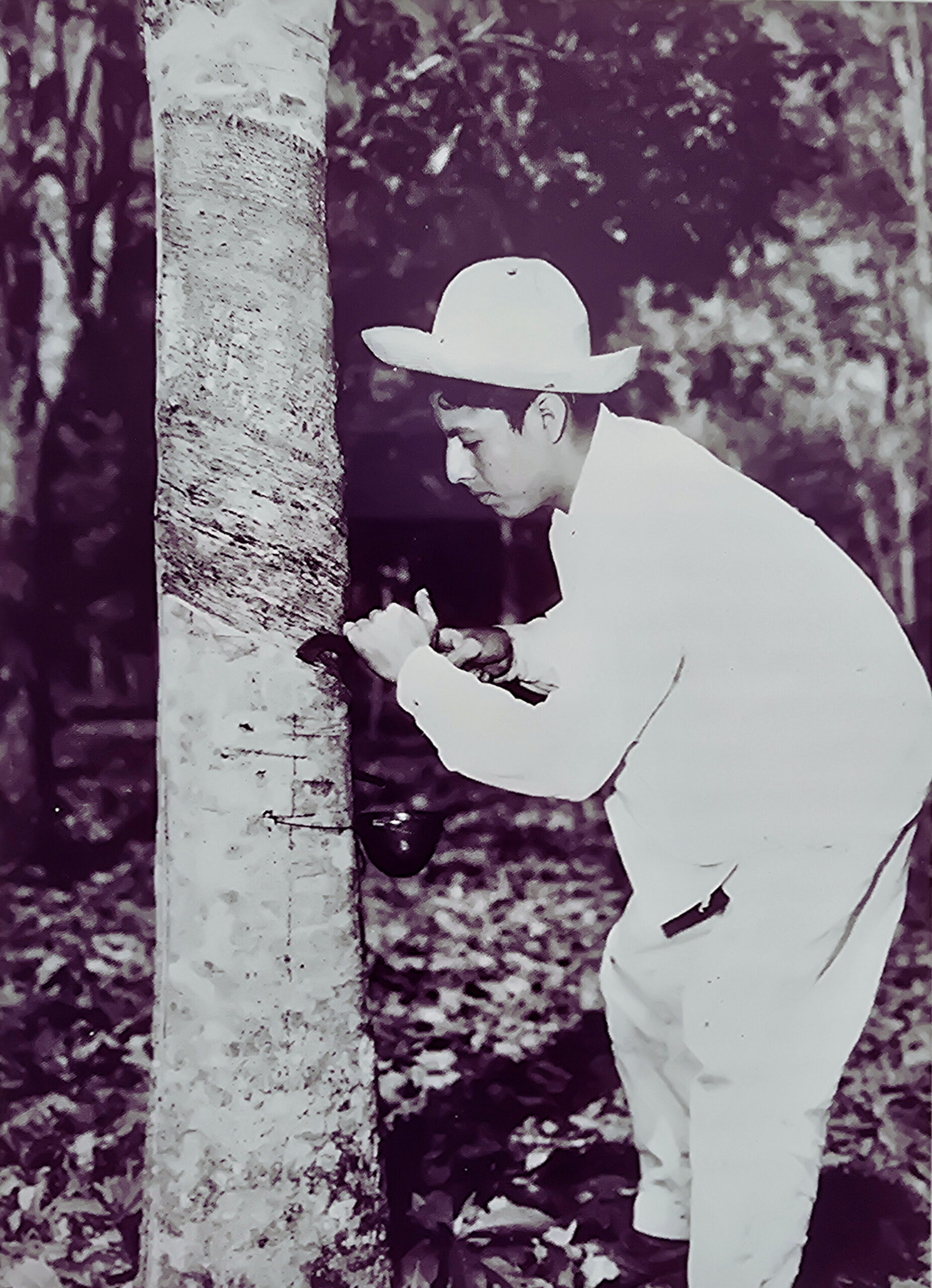

Los comerciantes porteños adquirían durante la primera mitad del siglo XIX las mercancías que se producían en la región, entre las que destacaban, según su valor, la panela, el algodón, los durmientes de zapote para el tendido de las vías del ferrocarril, y la vainilla. De menor cuantía resultaba el comercio del hule, el tabaco en rama, el piloncillo, el aguardiente, el azúcar y los puros.

Acelerados por la demanda de la producción en ultramar, los miembros de las clases propietarias del puerto pronto descubrieron su vocación exportadora. Algunos de ellos, ya pertenecieran a las viejas familias criollas o bien fueran inmigrantes de reciente arribo, una vez definida la propiedad de la tierra, mediante la creación de la sociedad que adquirió las haciendas de La Asunción y Santiago de la Peña, conciliaron y cimentaron su carácter de productores y comerciantes. Al mismo tiempo, acapararon en sus establecimientos los productos que los indígenas recolectaban en las selvas de la cercanía, los cuales requerían de un procesamiento simple, como la miel, el chicle y la madera, que ellos les proporcionaban y con lo que obtenían jugosas utilidades.

De acuerdo con los informes oficiales, los principales rubros de exportación del puerto en 1873 fueron en orden decreciente de importancia: las maderas, el hule, la miel y los cueros de res al pelo. Menos notable fue la venta de zarzaparrilla, chicle, frutas y vainilla; alrededor de 40 millares de vainas aromáticas fueron embarcadas por este puerto, lo que equivalía a un volumen poco importante si se le compara con la producción extraída en el cantón de Papantla. A su vez, Tuxpan importaba del extranjero sal, géneros de lino y algodón, lencerías, comestibles europeos, vino en barricas, artículos y muebles para el hogar.

El peso comercial de la región fue destacado; el movimiento se mostraba por el monto de los gravámenes a los efectos nacionales que eran introducidos. Empero, fueron mayores los correspondientes a los artículos extranjeros, hecho que da constancia de las amplias relaciones comerciales internacionales, además del importante consumo de bienes extranjeros que requería y solicitaba la población urbana. La Cámara calculó el valor del comercio exterior en una cifra similar a los 3/5 del comercio global del país. A juzgar por los informes, en el caso de Tuxpan resultaba un indicador certero de la bonanza regional, pues la producción en el cantón se orientaba hacia las exportaciones de maderas, hule, chicle y vainilla, lo que representaba una notable participación de los hacendados de la región.

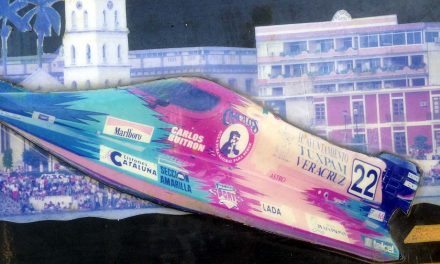

El puerto de Tuxpan concentraba la mercadería del interior y desde allí se transportaba a Veracruz, Tampico y Yucatán. Un desglose de ese comercio de cabotaje incluía de manera importante productos como panela, algodón, maderas, pimienta, frutas, hule, tabaco en rama, vainilla, azúcar y sombreros tejidos en la región, entre otros. Parte de la producción era llevada a Veracruz, para luego ser despachada al mercado nacional, o bien se exportaba, como en el caso de los durmientes de zapote, cuya destinación final estaba en las vías férreas extranjeras. La participación del cantón de Tuxpan, dentro del total de exportaciones de los municipios del estado de Veracruz, llegó a ser del 60 por ciento en la década de 1870. Otro ejemplo de la relevancia productiva de Tuxpan constituyó la venta de pieles de res en gran escala.

Los informes de la capitnía de puerto en la transición del siglo XIX al XX dan constancia de la flota naviera local, encargada del comercio de cabotaje. Integrada por: el bergantín Unión, de 125 toneladas de capacidad, cuyo propietario era Felipe Chao, radicado en la villa, y pariente cercano del jefe político del cantón; el pailebot María, de 57 toneladas y cinco tripulantes, propiedad de Inocencio Erdozya; el pailebot Tuxpeño, de 17 toneladas, propiedad de Dolores Rovira; la balandra Águila, de 12 toneladas, propiedad de Rosalía Fano. Otras naves matriculadas en Tuxpan, aunque pertenecientes al puerto de Tecolutla, fueron el pailebot Correo de Tecolutla, de 45 toneladas y cinco tripulantes, capitaneado por Cornelio Carnet, cuya dueña fue Espriana Trejo; el pailebot Inesita, de 22 toneladas, y la canoa Juanita, propiedad de Bobio Hermanos y Florencio Fuentealba, respectivamente.

Algunos barcos extranjeros, sobre todo ingleses, franceses y norteamericanos, llegaron hasta Tuxpan en distintas épocas, si bien la descarga solo se realizaba en tierra, hasta donde los chalanes de la localidad acarreaban o recogían sus cargamentos. Aun cuando no se dispone de estadísticas sistemáticas sobre el número de naves que entraban y salían de este puerto, en 1887, La Bandera Veracruzana nos ofrece datos reveladores sobre el gran movimiento fluvial de Tuxpan. Según las noticias periodísticas, en el año fiscal de 1885-1886 entraron a Tuxpan 33 barcos de vapor y 20 de vela, por lo que corresponde nada más a la navegación exterior, es decir, a barcos extranjeros que traían mercadería ultramarina y que, de regreso a sus países, se llevaban productos nacionales. En lo que se refiere a la navegación de cabotaje, arribaron, en el período antes citado, 15 vapores y 36 barcos de vela.

El crecimiento de las actividades portuarias y el comercio en general modificó el perfil urbano; nuevos y más grandes construcciones aparecieron en la ciudad en las últimas décadas del siglo XIX. Se levantaron algunos hoteles, casas de mampostería, escuelas y el hospital y viviendas de aspecto más afortunado. Para los materiales de construcción se usaron productos novedosos, pues se construyeron a base de mezcla y cal extraída de la concha del ostión, fundida por fuego a altas temperaturas.

El censo de 1910 indica un notable desarrollo en la cabecera, pues en este lugar se habían concentrado los mayores recursos financieros; había entonces un elevado crecimiento económico; se controlaban el comercio fluvial y marítimo, actividades que permitieron el auge de los habitantes, que elevaron, en mayor o menor medida, su capacidad de compra. El número de habitantes del cantón alcanzó los 66 mil 225 y en el puerto continuaron los altos índices de crecimiento, ya que para estas fechas Tuxpan congregaba a más de seis mil habitantes.

El panorama económico de la región, hacia el último tercio del siglo XIX, se inscribía en un proyecto gubernamental de tipo liberal. Su prosperidad económica favorecía la llegada de inmigrantes europeos, para que se establecieran en tierras veracruzanas. Tal actitud respondía, más que a una filosofía económica propia, a un proyecto de nación alentado al buen desarrollo de los países de mayor desarrollo. Floreció entonces un cambio, en el que se mostraban simpatías por todo aquello que se considerara civilizador para el país. Los parámetros, claro está, los dictaban las tendencias de los diferentes capitalistas que se interesaban por invertir en este territorio. Tanto los europeos como los norteamericanos se dedicaron a la caza de negocios que les permitieran construir empresas exitosas. Esta búsqueda se expresaba en políticas agresivas: se aventuraban capitales de una manera impremeditada y, a veces optimista, algunas otras erradas y otras tantas muy provechosas por los altos dividendos logrados. Los extranjeros con asiento en las tierras mexicanas lograron a su vez concesiones bastante ventajosas. Muchas compañías sólo traficaron con productos y su relación consistió en llegar a los puertos para adquirir los bienes que les interesaban, por lo cual no necesitaban negociar con autoridades locales y actuaron casi siempre sin ser requeridos por los procedimientos jurídicos de la nación. Entre otros, este fue el caso de gran parte de los comerciantes que se relacionaron con el mercado de los productos regionales.